Системный подход к эффективному взаимодействию горных предприятий и социально-экономической инфраструктуры в Арктике

У.С. Иванова1, Н.Ю. Чернегов2, Ю.В. Зворыкина2,3

У.С. Иванова1, Н.Ю. Чернегов2, Ю.В. Зворыкина2,3

1 Атом-Регион, г. Москва, Российская Федерация

2 Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе, г. Москва, Российская Федерация

3 Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации; г. Москва, Российская Федерация

Горная Промышленность №1 / 2025 p. 64-70

Резюме: Цель. Разработка подходов по формированию элементов управления развития горной промышленности в условиях Арктики. Методы. В исследовании использованы данные, полученные путем контент-анализа большого количества научных публикаций, практических материалов, экспертных заключений, нормативных актов и отчетности компаний. В ходе работы были применены такие методы, как научное обобщение, классификация, экономический анализ, экспертиза и статистика. Помимо традиционных методов, исследование включало междисциплинарный подход. Результаты. В статье рассмотрены вопросы организации взаимодействия предприятий горной промышленности и государства при развитии социально-экономической инфраструктуры в Арктике на примере Чукотского автономного округа. Проанализирована динамика объемов производства горнодобывающих компаний, рассмотрены факторы, влияющие на эффективность работы предприятий минерально-сырьевого комплекса, и на темпы роста региональной экономики. Исследованы меры государственной поддержки предприятий, проанализированы механизмы развития опорных населенных пунктов в Арктике, подходы к созданию их мастер-планов. Изучены возможности системного подхода к формированию кластеров для развития экономического потенциала региона в увязке промышленных объектов с развитием инфраструктуры и социальной сферы. Обоснованы меры поддержки семейного бизнеса как одного из механизмов укрепления кадрового потенциала Арктической зоны.

Ключевые слова: системный подход, предприятия минерально-сырьевого комплекса, Арктика, Чукотский автономный округ, мастер-планы, опорные населенные пункты, кластеры смешанного типа, семейный бизнес

Благодарности: Авторы выражают благодарность редакции и рецензентам журнала за полезные замечания и советы по оформлению при подготовке статьи к публикации. Особую благодарность выражаем Правительству Чукотского автономного округа за неравнодушное отношение к теме и обсуждение ключевых тезисов статьи, а также команде проекта «ДНК России» за поддержку и конструктивное обсуждение идей исследования. Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации: регистрационный номер в ЕГИСУ НИОКТР: 124092400007-7.

Для цитирования: Иванова У.С., Чернегов Н.Ю., Зворыкина Ю.В. Системный подход к эффективному взаимодействию горных предприятий и социально-экономической инфраструктуры в Арктике. Горная промышленность. 2025;(1):64–70. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2025-1-64-70

Информация о статье

Поступила в редакцию: 18.11.2024

Поступила после рецензирования: 09.01.2025

Принята к публикации: 15.01.2025

Информация об авторах

Иванова Ульяна Сергеевна – руководитель проектов, Частное учреждение по сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли «Атом-Регион», г. Москва, Российская Федерация; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Чернегов Николай Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики минерально-сырьевого комплекса, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе», г. Москва, Российская Федерация; https://orcid.org/0000-0001-9950-8338; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Зворыкина Юлия Викторовна – доктор экономических наук, профессор кафедры МИЭП ПАО «Транснефть», «Внешнеэкономическая деятельность в области транспорта энергоресурсов»; советник ректора, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе; Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации; г. Москва, Российская Федерация; https://orcid.org/0000-0002-9282-7114; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Введение

Разработка эффективных моделей регионального развития территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации (далее – АЗРФ), дифференцируется по характеру мер государственного управления и востребованности арктических ресурсов внутри страны и за рубежом. Высока вероятность, что главный потребитель российских природных ресурсов – КНР – под давлением «коллективного запада» продолжит в рамках своей глобальной стратегии расширение экономического присутствия в АЗРФ, добиваясь при этом гарантий возвратности инвестиций [1]. Более того, волатильность цен на сырьевых рынках и рост экологического регулирования со стороны недружественных стран, прежде всего в отношении развития транспортировки углеводородов по Северному морскому пути, также повлияют на структуру горной промышленности в Арктике.

Отметим, что независимо от общемировых политических трендов развитие АЗРФ необходимо строить с учетом специфики экономико-географического и социального положения макрорегиона на фоне депопуляции Арктики. В связи с этим важнейшим экономическим субъектам арктических регионов России – компаниям, ведущим деятельность на территории, общественным организациям и другим ключевым факторам – необходимо искать управленческие решения для адаптации к новому технологическому укладу. В указанных условиях особенно актуальной задачей становится формирование концепции развития арктических регионов с опорой на традиционные ценности и включение в нее механизмов поддержки семейного бизнеса как инструментария повышения доверия между участниками бизнес-процессов, а как следствие этого, и к государству.

В пользу гипотезы о целесообразности отказа от унифицированных методов управления, прежде всего финансовой поддержки, свидетельствуют результаты исследований, проведенных в разные периоды. Как отмечали Г. Гарретсен (Нидерланды) и Р. Мартин (Великобритания), «если мы хотим учесть факторы географии и пространства, то стандартная модель общего равновесия не сработает» [2]. Для обобщенного анализа, в том числе сравнительного межстранового анализа, необходимо учитывать дополнительно географические, исторические и социологические факторы, поэтому детализированное рассмотрение проблемы требует междисциплинарного подхода. Так, А.Н. Пилясов в исследовании послевоенного периода освоения Арктики выделяет четыре модели. Это – советская (российская), американская, канадская и североевропейская модели [3], причем последняя в литературе изучена существенно глубже остальных и может быть разделена на два типа [4]. В основе классификаций лежат преимущественно географические признаки и подходы к управлению природной рентой, прежде всего ее распределению [5, р. 12]. Существуют работы, выделяющие экстенсивный и интенсивный методы освоения Арктики с акцентом на возникающие в каждом из подходов проблемы [6]. Важно подчеркнуть, что ни в одном из упомянутых исследований влияние традиционных ценностей, происходящих из семей коренных народов и семейного бизнеса, на развитие Арктики не затрагивается.

Поиск действенных механизмов управления в неоднородной арктической среде затрудняется также и различиями в методологиях исследователей. Следует отметить известную трехсекторную схему, предложенную в конце 1980-х годов аляскинским ученым Ли Хаски [7], где он разделяет экономику Арктики на обособленные элементы:

– традиционный полунатуральный сектор, ориентированный на жизнеобеспечение (прежде всего в общинах коренных народов);

– ресурсный сектор с масштабной добычей и вывозом сырья;

– трансфертный сектор, опирающийся на государственное финансирование.

Интерес представляют также работы, основанные на изучении исторической специфики. В исследовании скандинавской модели Л.Д. Градобитова подчеркивает роль вековых тенденций, которые формируют стойкие национальные традиции [8, с. 66].

Проведенный анализ приводит к выводу, что если разные страны, имеющие сходные геоклиматические условия, развиваются по разным сценариям, то механизмы управления этими процессами кроются в системе традиционных ценностей и экономике семейного уклада.

В исторических исследованиях экономики Арктики присутствуют два принципиально отличающихся подхода к работе на Севере. В континентальной Европе – многолетнее освоение пространства под патронажем государства, существенное рассредоточенное старожильческое население, промышленное производство с ориентацией на местные потребности и на экспорт, равноправный статус арктических регионов. В Америке – изолированные поселения, настроения временщиков, бизнес внешних инвесторов, построенный на добыче сырья и вывозе его в метрополии.

С экономической точки зрения оба типа ведения хозяйства позволяли преодолеть крайне высокие издержки работы в Арктике: европейский тип – за счет натурального самообеспечения на местах и централизации экспорта; американский тип – на экономии масштаба за счет концентрации стоимостной цепочки внутри единой структуры.

В российской Арктике присутствуют оба элемента, и их объединение позволяет достичь максимального результата для стимулирования роста региональной экономики. Не учтенные в советский период освоения Севера ресурсы семьи сегодня имеют высокий потенциал прежде всего из-за изменений демографической ситуации в России и в мировой экономике в целом. Рассмотрим подробнее перспективы усиления роли семейного бизнеса в формировании экономической модели территории на примере Арктического региона России – Чукотского автономного округа.

Результаты

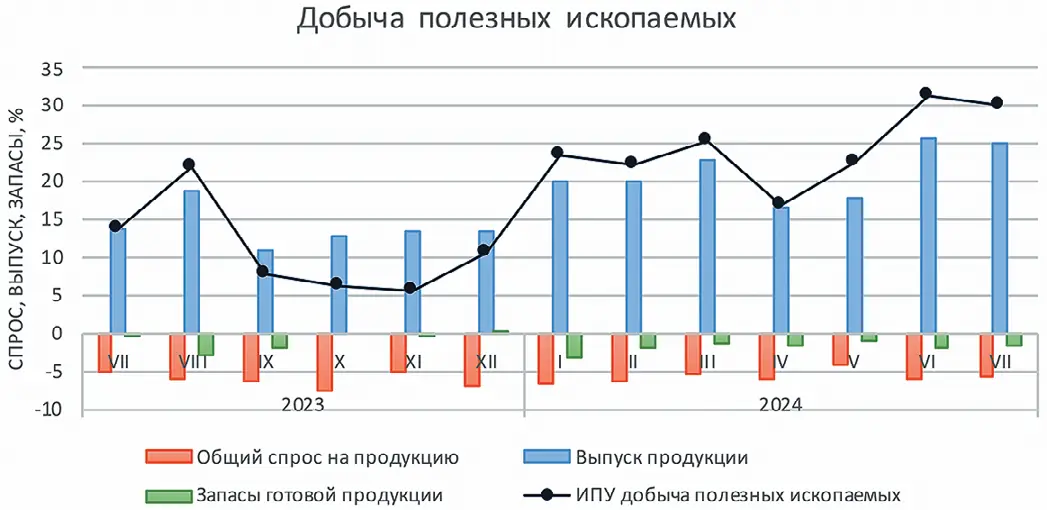

При реализации новой экономической модели становится актуальной разработка инновационных решений в тех регионах страны, где сосредоточены предприятия минерально-сырьевого комплекса, обеспечивающие реализацию и переработку сырья. Объем производства продукции горнодобывающих компаний растёт для удовлетворения спроса всех хозяйствующих субъектов (рис. 1).

Рис. 1 Динамика объема производства продукции горнодобывающими компаниями

Рис. 1 Динамика объема производства продукции горнодобывающими компаниями

Fig. 1 Changes in the production volumes of the mining companies

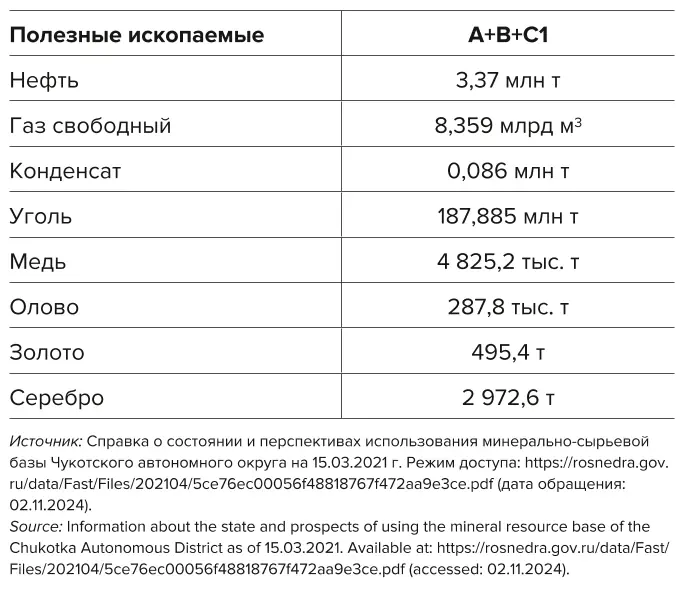

Один из наиболее богатых природным сырьем регионов России – Чукотский автономный округ (далее – ЧАО). Горнодобывающая промышленность – основа его экономики. Балансовые запасы основных видов полезных ископаемых ЧАО приведены в табл. 1.

Таблица 1 Балансовые запасы основных видов полезных ископаемых Чукотского автономного округа

Table 1 Balance reserves of the main types of minerals in the Chukotka Autonomous District

Кроме того, в ЧАО находятся запасы меди, ртути, молибдена, хрома, сурьмы, вольфрама и других тугоплавких и редкоземельных металлов.

Объем производства драгоценных металлов на Чукотке в 2024 г. остается на высоком уровне. Так, в 2023 г. было добыто 122 т серебра, что на 19% превышает показатель 2022 г., а объем добытого золота составил в тот же период 23,7 т, что на 8,6% больше, чем годом ранее. Добыча газа и угля в 2024 г. незначительно снизилась.

Рассмотрим ряд факторов, которые влияют на эффективность добывающей промышленности в регионе как положительно, так и сдерживающе. В настоящее время горнодобывающие компании региона работают в условиях ограниченных возможностей. Это связано в первую очередь с истощением разведанных запасов золоторудных месторождений. За последние 10 лет более 70% затрат на воспроизводство природных запасов в стране осуществляется за счет средств недропользователей, при этом на разведку цветных и редких металлов приходится не более 2%.

Из-за удаленности и слабой обеспеченности инфраструктурой, а также сурового климата в ЧАО крайне низкая плотность населения и систематическая нехватка трудовых ресурсов, – работа сотрудников горных предприятий осуществляется в основном вахтовым методом. Средняя заработная плата в регионе сотрудников в секторе добычи полезных ископаемых – 167 584 руб. при средней по стране 89 697 руб. На территории округа отсутствует железнодорожное сообщение, а затраты на строительство автодорог по данным за 2023–2024 гг. в 3,8 раз превышают средние значения по стране. Всё это отражается на деятельности предприятий минерально-сырьевого комплекса – затраты на освоение месторождений в данных условиях высоки.

Для энергоемких производств региона также крайне важна энергетическая составляющая – энергоснабжение на Чукотке выполняется дифференцированно, с разделением на три изолированных энергетических узла (рис. 2).

Рис. 2 Энергосистема Чукотского автономного округа

Рис. 2 Энергосистема Чукотского автономного округа

Fig. 2 The power generation system of the Chukotka Autonomous District

При этом крупнейшими объектами энергетической инфраструктуры являются выбывающая Билибинская АЭС (36 МВт) и компенсирующая её ПАТЭС «Академик Ломоносов» (70 МВт), выбывающая Чаунская ТЭЦ (39 МВт) компании РусГидро, Анадырская ТЭЦ и Эгвекинотская ГРЭС (рис. 2). Объем производства энергосистемы Чукотки избыточен и составляет 782,5 млн кВт∙ч. Но с учетом перспективных проектов и выводом Билибинской АЭС в ближайшие годы в регионе ожидается энергодефицит. При высоких тарифах на электроэнергию добывающие компании тяготеют к автономной дизельной генерации энергии, хотя затраты на доставку топлива достигают 70% в структуре себестоимости производства. Экономическая конъюнктура региона обладает рядом факторов, создающих высокий потенциал для развития добывающей промышленности. Геологическая изученность Дальнего Востока, по данным Минприроды, составляет не более 35%, а Чукотки – 32%. Уже осуществленные инвестиции в строительство объектов Баимского ГОКа (проект KAZ Minerals) позволяют оценивать производство в 250 тыс. т меди в год, а вся Баимская рудная зона станет полем для реализации комплекса крупных проектов, которые дополнят друг друга необходимыми ресурсами. Значимо также уникальное расположение Чукотского округа: вблизи Северного морского пути (далее – СМП).

Порты Чукотки Певек и Провидение стали частью нового мирового транспортного коридора. Проект по строительству нового морского терминала порта Певек на мысе Наглейнын является критичным для роста грузооборота СМП. Важнейшим вопросом для региона является обеспечивающий его функционирование северный завоз. В условиях ограниченной навигации и отсутствия стандартных транспортных магистралей доставка большинства промышленных грузов и потребительских товаров осуществляется морем в порты Анадырь и Певек, далее – речным и автомобильным транспортом. Такая логистика приводит к существенному росту затрат на любой вид продукции, доставляемой в регион.

Государство создало для региона три режима преференций:

1. Свободный порт «Владивосток» (городской округ Певек);

2. ТОР «Чукотка» (городской округ Анадырь, часть территории Анадырского и Билибинского муниципального районов);

3. Арктическая зона (вся территория ЧАО).

Однако долгосрочное действие преференциальных режимов препятствует росту доходной части бюджета региона – она существенно меньше, чем у сопоставимых по численности населения соседей.

Санкционное давление привело к продаже активов зарубежных компаний российским инвесторам. Например, регион покинула канадская компания Kinross Gold, продав активы (золоторудные месторождения «Купол» и «Двойное») российской компании Highland Gold. Крупнейшие угольные активы передала австрийская Tigers Realm Coal Limited.

Интерес к территории подтверждается и инициативами Госкорпорации «Росатом», которая планирует осуществить значительный вклад в развитие Чукотского АО и освоение Арктики на современной основе. Госкорпорацией намечена реализация в сжатые сроки крупных и взаимосвязанных проектов с расчетом на долговременную работу в регионе:

– освоение месторождения золота «Совиное», «Дор» и «Рывеем» и строительство атомной станции малой мощности «Шельф-М» (2024–2030 гг.) для их энергообеспечения;

– строительство (и последующая эксплуатация госкорпорацией) четырех модифицированных плавучих энергоблоков (2029–2031 гг.) для снабжения электроэнергией Баимского ГОКа, а также строительство морского терминала на мысе Наглейнын в морском порту Певек для установки лодок, а также обеспечения грузооборота в интересах KAZ Minerals.

Также в 2024 г. была запущена Программа финансирования инициатив АО «Концерн «Росэнергоатом» (дивизион Росатома) и Правительства Чукотского АО на общую сумму 543 млн руб., из которых 329 млн руб. – средства Концерна, направляемые на благоустройство территорий, ремонт и оснащение объектов социальной инфраструктуры. Росэнергоатом реализует проекты строительства жилья на территориях присутствия (г.о. Певек и г. Билибино), занимается развитием продовольственного обеспечения. Реализация проектов в ЧАО предполагает привлечение дополнительных трудовых ресурсов, особенно остро в настоящее время дефицит кадров ощущается в отдаленных и слабонаселенных местностях. Безработица в России в июле 2024 г. достигла исторического минимума в 2,4%.

Одной из мер улучшения демографической ситуации и закрепления кадров в регионе может стать стимулирование развития семейного бизнеса, закрепление этого понятия в региональном законодательстве. Особенность управленческих решений по поддержке предприятий семейного бизнеса заключается в том, что при относительно невысоком вкладе семейных предприятий в ВРП региона они становятся якорем для удержания молодежи на территории, ее закрепления в разных отраслях экономики. Кроме того, семейные предприятия создают услуги, необходимые для достойного качества жизни в регионе, и играют ключевую роль в комплаенсе, а также создании атмосферы доверия политике руководства региона.

К сегменту экономики, строящемуся на основе традиционных семейных ценностей, целесообразно отнести семьи коренных народов, ведущих свою деятельность в местах традиционного бытования и являющихся носителями исторического ценностного кода территории. Для их более тесного вовлечения в экономическую повестку региона необходимо решить вопрос с легитимностью занятости хозяйки чума, которая на сегодняшний день не определена.

В качестве промежуточного вывода можно отметить, что экономика Чукотского АО функционирует, с одной стороны, по принципам классического проектного менеджмента – в условиях ограниченного времени и ресурсов. Одновременно предприятия региона заняты процессной деятельностью с теми же ограничениями. Поэтому при разработке эффективного плана развития региона и его экономических субъектов следует применить системный подход. Одним из свойств любых систем, в том числе территориально-промышленных образований, является эмерджентность. Это свойство означает появление у системы таких новых качеств и свойств, которые не присущи отдельным ее элементам.

Выстраивая идею эффективного развития Чукотки, определим приоритетную рабочую гипотезу. Эффективное использование материальных, трудовых, финансовых ресурсов, инновационных решений, времени и т.д.

– возможно в условиях кластерной организации взаимодействия экономических субъектов региона. Одним из основоположников теории кластеров М. Портером определено следующее содержание данной формы взаимодействия: «Кластер – это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу» [9]. Для построения и организации кластера взаимосвязанные компании, находящиеся в одном регионе, а также их партнеры должны взаимодополнять друг друга.

Согласно теории «полюсов развития», разработанной для территорий инновационного развития Ф. Перру [10, с. 86], Чукотский АО представляет собой классический «центр роста», то есть район, в котором происходит концентрация производств. Такой центр роста окружен массой подчиненных отраслей и компаний, редеющих по мере удаления от центра роста. Часть таких обслуживающих отраслей и компаний находится внутри кластера, другая часть – внешние контрагенты (рис. 3).

![Рис. 3 Стороны региональных «точек роста» Источник: [11]. Fig. 3 The sides of regional “points of growth” Source: [11]](/images/2025/01_2025/64_3.webp) Рис. 3 Стороны региональных «точек роста» Источник: [11].

Рис. 3 Стороны региональных «точек роста» Источник: [11].

Fig. 3 The sides of regional “points of growth” Source: [11]

Для горнодобывающей промышленности ЧАО огромное значение имеют и другие сектора экономики. Их компании обеспечивают своевременность поставок, грамотную логистику для реализации продукции. Обязательным является также наличие производственной, транспортной инфраструктуры, объектов жилищного и социального назначения. Последний элемент крайне важен, поскольку важнейшими для горных предприятий и компаний сферы услуг являются трудовые ресурсы, то есть кадры предприятий региона, где плотность населения крайне низкая. Создание привлекательных условий жизни и работы и эффективное развитие региона требуют:

– наличия и работы объектов жилищной, производственной, транспортной, социальной инфраструктуры, причем строительство этих объектов должно выполняться постепенно, за счет средств государства и бизнеса;

– модернизации логистики;

– обеспечения развития сферы финансовых, производственных и других услуг, сервисных компаний. Отличительная черта кластера – целевая предпринимательская деятельность. Развитие сервисной экономики целесообразно путем семейного предпринимательства постоянно проживающими в Чукотском АО жителями с предоставлением им налоговых льгот. Важнейшим фактором является продовольственная безопасность крупных предприятий. Для этого необходим стабильный поставщик свежей и качественной продукции внутри территории, не зависящий от сложной логистики её обеспечения.

В этой связи потенциал развития сельскохозяйственных промыслов коренных народов способен облегчить снабжение сотрудников предприятий и сократить затраты на доставку продукции. Для этого необходимы механизмы, при которых возможно формировать гарантированный долгосрочный заказ.

Вышеперечисленные меры дадут импульс развитию кластера «вглубь» путем организации производственных цепочек и роста продукции глубокой переработки. В данном случае возрастает и доходность предприятий минерально-сырьевого комплекса, и необходимая производительность труда.

Государственная политика последние годы делает стратегический акцент на труднодоступных, но богатых территориях Дальнего Востока и Арктики. В соответствии с поручениями Президента был определен перечень опорных населенных пунктов (далее – ОНП) этих территорий1. Города Анадырь, Певек и Билибино также вошли в перечень ОНП. При этом одной из ключевых задач государство считает поиск балансов интересов жителей ОНП и планов развития крупных проектов2. Также в стратегических документах прослеживается особое внимание к освоению недр Арктики. В проекте новой Стратегии пространственного развития появилось определение приоритетных направлений развития Арктической зоны, а геологоразведка недр Дальневосточного федерального округа определена как одно из приоритетных направлений следующего витка федеральной программы «Геология: легенды возрождения». Однако планируемая федеральная поддержка остается критически недостаточной для перелома ситуации. Рассмотрим к примеру освоение месторождения «Песчанка». Проект стоимостью 8,5 млрд долл. США получил поддержку порядка 3–5%3 от осуществленных капитальных вложений. При растущей ключевой ставке Банка России и влиянии санкционного режима долгосрочные комплексные проекты, предусматривающие строительство обеспечивающей инфраструктуры, становятся необоснованно рискованными для инвесторов.

Таким образом, Чукотский АО может избрать вертикальную кластерную стратегию, при которой предприятия взаимодополняют друг друга путем организации технологических цепочек и взаимосвязанных этапов производственного процесса, или горизонтальную стратегию, при которой диверсификация деятельности компаний разных сфер будет способствовать разнообразию выпускаемой продукции.

Заключение

Сделаем выводы. Условиями эффективного развития Чукотского АО в настоящее время являются:

– организация деятельности экономических субъектов региона на основе кластерного подхода;

– создание объектов инфраструктуры всех видов при администрировании данного процесса государством; – максимальное использование внутренних трудовых ресурсов региона и привлечение специалистов на постоянную работу в форме семейного предпринимательства в сфере сервиса;

– внедрение инновационных решений в коммунальной и социальной сфере для создания привлекательных условий постоянного проживания в регионе;

– полноценное использование потенциала портов Чукотского АО и магистрали СМП для экспорта продукции и доставки грузов;

– создание и внедрение технологических процессов по переработке природного сырья для получения продукции с высокой добавленной стоимостью.

Список литературы

1. Petrov A.N., Rozanova Smith M.S., Krivorotov A.K., Klyuchnikova E.M., Mikheev V.L., Pelyasov A.N., Zamyatina Na.Yu. The Russian Arctic by 2050: Developing integrated scenarios. Arctic. 2021;74(3):306–322. https://doi.org/10.14430/arctic73242

2. Garretsen H., Martin R. Rethinking (new) economic geography models: Taking geography and history more seriously. Spatial Economic Analysis. 2010;5(2):127–160. https://doi.org/10.1080/17421771003730729

3. Pilyasov A.N., Petrov A.A., Zamyatina N.Yu. Arctic economy: Internal structure, types, and national models. In: Pak E.V., Krivtsov A.I., Zagrebelnaya N.S. (eds) The Handbook of the Arctic. Palgrave Macmillan, Singapore; pp. 143–175. https://doi.org/10.1007/978-981-16-9250-5_8-1

4. Гальцева Н.В., Фавстрицкая О.С., Шарыпова О.А. Моноструктурное развитие экономики арктических территорий: российский и зарубежный опыт. Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. 2015;(3):109–118. Galtseva N.V., Favstritskaya O.S., Sharypova O.A. Monostructural development of economy at the arctic territories: Russian and foreign experience. Bulletin of the North-East Scientific Center, Russia Academy of Sciences Far East Branch. 2015;(3):109–118. (In Russ.)/.

5. Winther G. Introduction to the project and the first volume of the political economy of northern regional development (POENOR). In: The Political Economy of Northern Regional Development. Vol. I. København: Norden; 2010, pp. 7–40.

6. Hill F., Gaddy C. The Siberian Curse: How Communist Planners Left Russia out in the Cold. Washington: Brookings Institution Press; 2003. 240 p.

7. Knapp G. An Introduction to the Economy of Alaska. February 2012. Available at: https://iseralaska.org/static/legacy_publication_links/presentations/2012_02-Introduction_to_Economy_of_Alaska.pdf (accessed: 18.12.2024).

8. Градобитова Л.Д. Проблема формирования внешнеэкономической политики буржуазного государства в системе государственно-монополистического капитализма скандинавского типа на современном этапе: дис. ... д-ра экон. наук. М.; 1985. 444 с.

9. Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения; 1993. 896 с. Режим доступа: https://djvu.online/file/1TRfy9Hmq6M4j (дата обращения: 07.12.2024).

10. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЭ; 2000. 495 с.

11. Грошев И.В., Шапкина Ю.В. Бренд как «точка роста» территории инновационного развития. Маркетинг в России и за рубежом. 2012;(5):28–40. Режим доступа: http://www.mavriz.ru/articles/2012/5/6521.html (дата обращения: 07.12.2024).

Groshev I.V., Shapkina Yu.V. Brand as a “growth point” of territory innovative development. Journal of Marketing in Russia and Abroad. 2012;(5):28–40. Available at: http://www.mavriz.ru/articles/2012/5/6521.html (accessed: 07.12.2024).