Месторождение алмазов кимберлитовой трубки Мир: основные этапы изучения, особенности и результаты разведки

О.К. Килижеков1, А.В. Толстов2, Ш.М. Яхин1, И.В. Зырянов3

О.К. Килижеков1, А.В. Толстов2, Ш.М. Яхин1, И.В. Зырянов3

1 Вилюйская геологоразведочная экспедиция АК АЛРОСА (ПАО), г. Мирный, Российская Федерация

2 Институт геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения Российской академии наук, г. Якутск, Российская Федерация

3 Мирнинский политехнический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова», г. Мирный, Российская Федерация

Горная Промышленность №1 / 2025 p. 49-56

Резюме: Месторождение алмазов – кимберлитовая трубка «Мир» – открыто 13 июня 1955 г. Трубка расположена в МалоБотуобинском алмазоносном районе Якутской алмазоносной провинции. К настоящему времени это одно из крупнейших и наиболее известных в России и мире месторождений алмазов. Своевременная разведка месторождения во второй половине XX в. позволила начать его отработку карьером, которая продолжалась более полувека на глубину свыше 500 м, и тем самым заложить основу алмазодобывающей промышленности в России. В статье приведены результаты поэтапного изучения геологического строения и отработки месторождения алмазов – кимберлитовой трубки Мир, включая новые данные разведки глубоких горизонтов. По полученным данным о геологическом строении месторождения на глубину свыше 1500 м морфология трубки с глубиной имеет определенную тенденцию к увеличению объема рудного тела по сравнению с результатами предыдущих этапов разведки. Вещественный состав кимберлитов и их продуктивность изменяются незначительно. В целом результаты разведки глубоких горизонтов позволили получить значительное увеличение запасов кимберлитовой руды и алмазов общим объемом свыше 60 млн каратов. Это позволяет планировать подземную отработку месторождения на несколько десятков лет и приступить к проектированию и строительству подземного рудника Мир-Глубокий.

Ключевые слова: месторождение алмазов, трубка Мир, кимберлиты, этапы разведки, глубокие горизонты, морфология трубки, алмазоносность

Благодарности: Работа выполнена в рамках государственного задания Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН.

Для цитирования: Килижеков О.К., Толстов А.В., Яхин Ш.М., Зырянов И.В. Месторождение алмазов кимберлитовой трубки Мир: основные этапы изучения, особенности и результаты разведки. Горная промышленность. 2025;(1):49–56. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2025-1-49-56

Информация о статье

Поступила в редакцию: 24.11.2024

Поступила после рецензирования: 09.01.2025

Принята к публикации: 11.01.2025

Информация об авторах

Килижеков Олег Константинович – заместитель главного геолога, Вилюйская геологоразведочная экспедиция АК АЛРОСА (ПАО), г. Мирный, Российская Федерация

Толстов Александр Васильевич – доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник, Институт геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения Российской академии наук, г. Якутск, Российская Федерация; https://orcid.org/0000-0002-6057-5987; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Яхин Шавкат Мясгудович – руководитель проекта, Вилюйская геологоразведочная экспедиция АК АЛРОСА (ПАО), г. Мирный, Российская Федерация

Зырянов Игорь Владимирович – доктор технических наук, профессор, Мирнинский политехнический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова», г. Мирный, Российская Федерация; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Введение

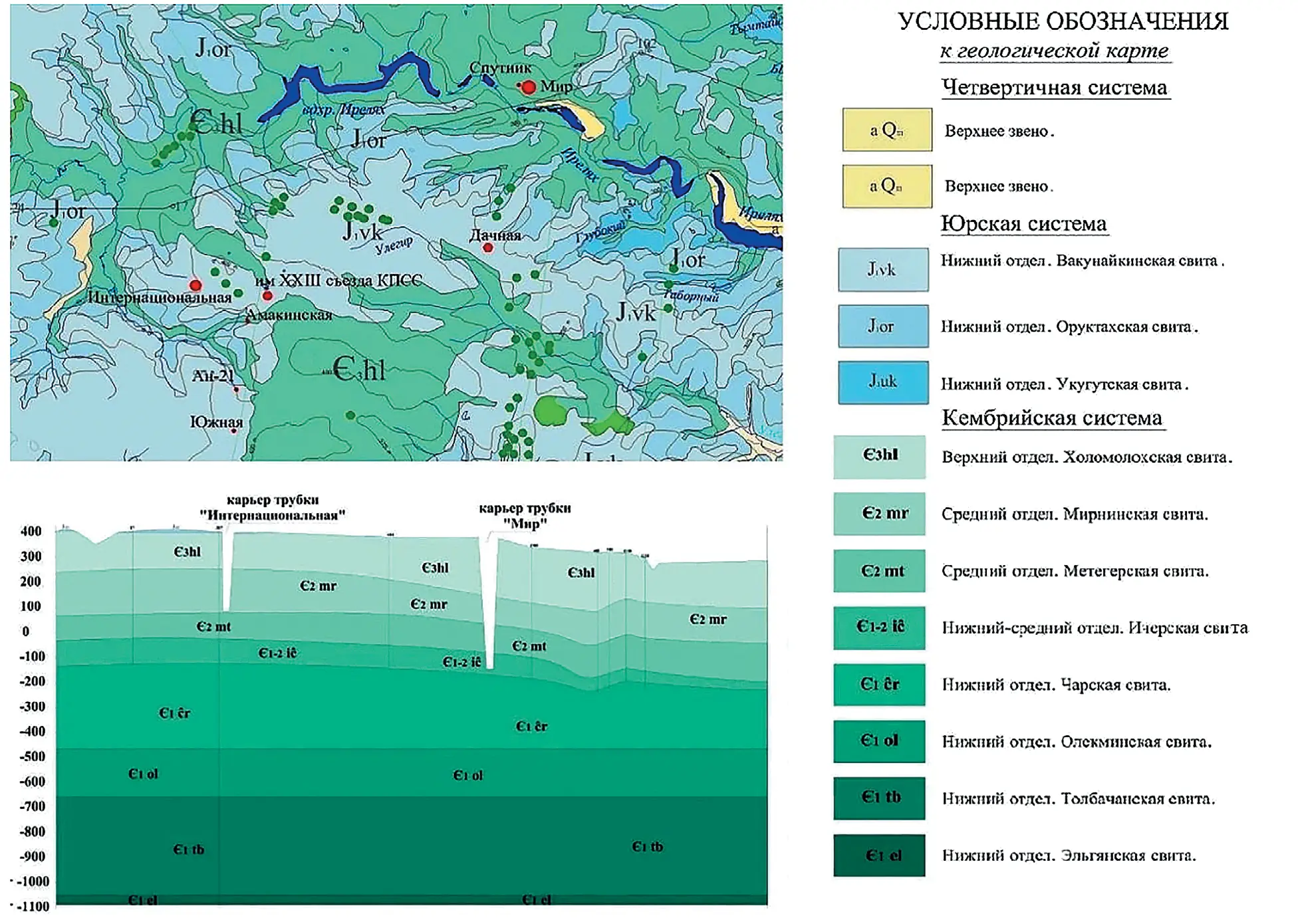

Планомерные геолого-поисковые работы на алмазы в Западной Якутии отсчитывают свое начало с 1947 г. с созданием специализированной Тунгусской экспедиции, а уже через два года ее преемница, Амакинская экспедиция, усилиями геологической партии под руководством геолога Г.Х. Файнштейна в среднем течении р. Вилюй, вблизи села Крестях, обнаружила первые алмазы (россыпь косы Соколиная). После этого открытия геологические исследования в Западной Якутии значительно интенсифицировались и получили весьма широкий размах, а спустя всего несколько лет после начала поисков алмазов, в 1954 г., геологической партией №128 Амакинской экспедиции были установлена алмазоносность правобережья реки Вилюй, ее притоков – реки Малая Ботуобия и её левого притока – ручья Ирелях, что предопределило дальнейшее направление фронта последующих геолого-поисковых работ на территории Мало-Ботуобинского алмазоносного района на ближайшие пять лет (рис. 1). В эти же годы геологической партией №132 Амакинской экспедиции под руководством Н.В. Кинд выполнена геологическая съемка масштаба 1:200 000 на площади нижнего и среднего течения реки Малая Ботуобия и долины ручья Ирелях. Результаты не заставили себя долго ждать. «Закурили трубку Мира. Табак хороший» – эта знаменитая телеграмма, отправленная в июне 1955 г. из поселка Новый в Нюрбу, стала крылатой благодаря множеству публикаций, посвященных открытию якутских алмазов в разных газетах, журналах и книгах и положила начало освоению целого региона.

Рис. 1 Геологическое строение (карта и разрез) Мирнинского кимберлитового поля

Рис. 1 Геологическое строение (карта и разрез) Мирнинского кимберлитового поля

Fig. 1 Geological settings (a map and a cross-section) of the Mirny kimberlite field

Месторождение алмазов – кимберлитовая трубка «Мир» – открыто 13 июня 1955 г. амакинскими геологами Ю.И. Хабардиным, Е.Н. Елагиной и В.П. Авдеенко по прогнозной геологической карте Н.В. Кинд. Трубка расположена в Мало-Ботуобинском алмазоносном районе Якутской алмазоносной провинции. К настоящему времени кимберлитовая трубка «Мир» – одно из крупнейших и наиболее известных в России и мире месторождений алмазов [1; 2]. Своевременная разведка месторождения во второй половине XX в. позволила начать его отработку карьером, которая продолжалась более полувека на глубину свыше 500 м, и тем самым заложить основу алмазодобывающей промышленности в России.

Геологическое строение района и основные этапы изучения месторождения

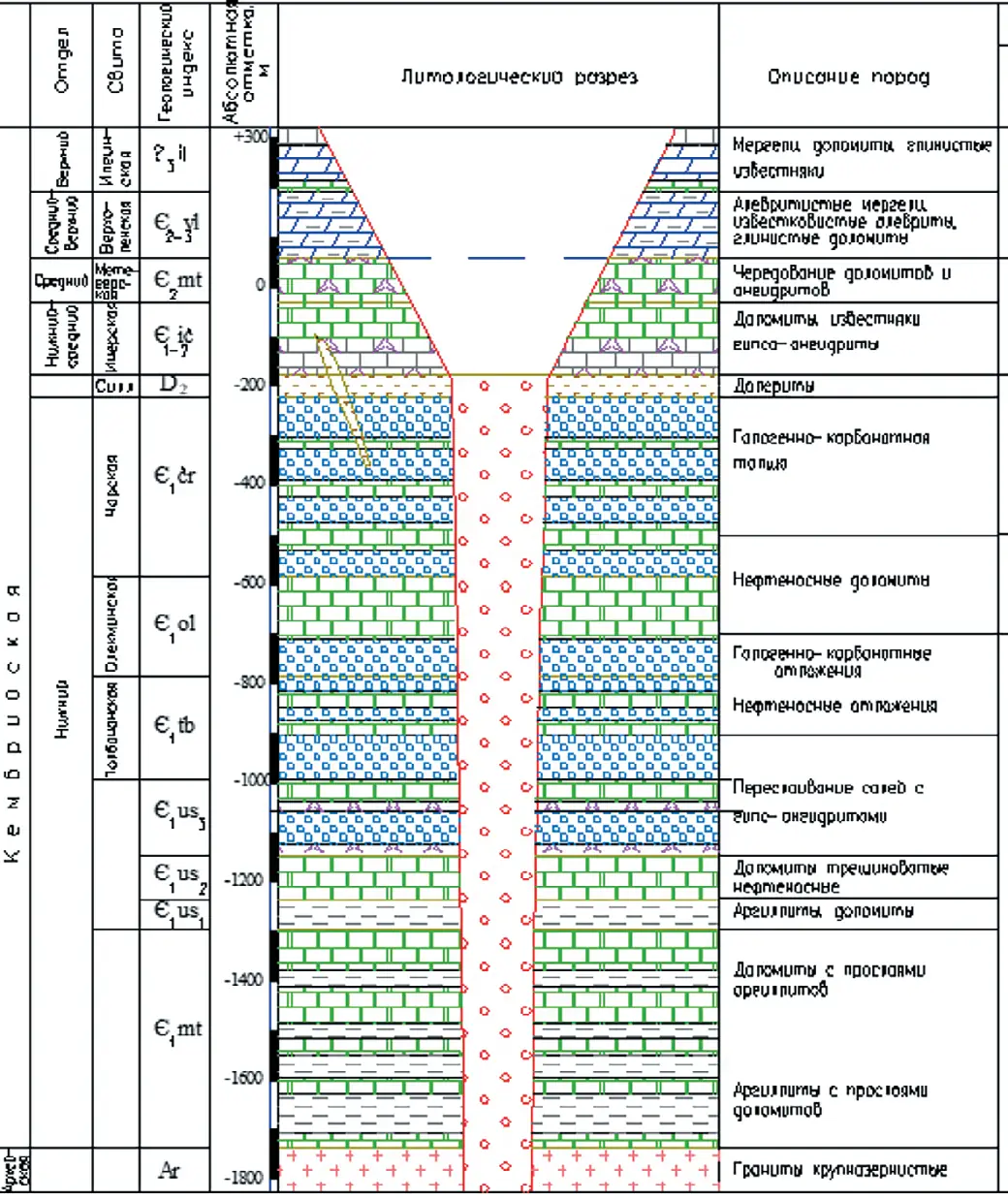

Главными элементами района являются Ботуобинская седловина, восточный борт Тунгусской синеклизы, западный борт Вилюйской синеклизы и наложенный на него Ангаро-Вилюйский прогиб [1–3]. В геологическом строении Мало-Ботуобинского алмазоносного района выделяются два структурных этажа. Нижний этаж, залегающий на глубине 1,9–2,4 км, соответствующий кристаллическому фундаменту архейского и раннепротерозойского возраста, сложен глубоко метаморфизованными дислоцированными породами, представленными гранито-гнейсами. Верхний структурный этаж представлен образованиями осадочного чехла, сложенного карбонатно-терригенными отложениями венда, галогенно-карбонатными, терригенно-карбонатными осадками кембрия [4–6]. Нижняя часть верхнего структурного яруса представлена вендским комплексом мощностью до 440 м, сложенным песчаниками, доломитами с прослоями аргиллитов. Песчаники бюкской свиты (Vbk2) являются коллектором Ботуобинского нефте-газопродуктивного горизонта. Суммарная мощность осадочных отложений в районе месторождения Мир изменяется от 2114 до 2206 м. Структурные этажи разделены между собой значительными перерывами в осадконакоплении, угловыми и стратиграфическими несогласиями. Изучение месторождения выполнялось в несколько этапов. В ходе первого из них, в 1955 г., геологической партией №200 Амакинской экспедиции были проведены предварительные работы по оценке алмазоносности трубки Мир, а также поисковые и разведочные работы русловых и террасовых россыпей рек Ирелях и Малая Ботуобия.

Детальная разведка верхних горизонтов месторождения выполнялась в 1955–1958 гг. По ее результатам были получены запасы алмазов промышленных категорий (В + С1) до глубины 600 м (абс. отм. –280 м) и по категории С2 в интервале 600–800 м (абс. отм. –480 м). Спустя четыре года после открытия месторождения его запасы были утверждены в ГКЗ СССР (протокол №2621 от 12.03.1959 г.).

По результатам изучения месторождения на глубину геологическое строение кимберлитового тела изменялось по мере повышения плотности разведочной сети и, как следствие, детальности его изучения. Было установлено, что с трубкой Мир сопряжено еще одно кимберлитовое тело – Спутник. В 1956 г. в ходе разведки была вскрыта кимберлитовая жила, соединяющая трубки Мир и Спутник. Предварительная разведка трубки Спутник, расположенной 350 м от трубки Мир, также была завершена в 1959 г.

После полного завершения детальной разведки трубки Мир в 1959–1960 гг. в центральной ее части для установления перспектив алмазоносности была пройдена вертикальная скважина №41 на глубину 1200 м, по результатам бурения которой на глубине от 600 м (нижняя граница утвержденных запасов промышленной категории) до проектной отметки 1200 м установлена относительная выдержанность алмазоносности на глубину, что позволило оценить прогнозные ресурсы на всю глубину оценки. В 1968 г. сотрудниками Алмазной лаборатории ЦНИГРИ (позднее ЯНИГП ЦНИГРИ и НИГП АК АЛРОСА (ПАО) была выполнена площадная геолого-петрологическая съемка кимберлитового тела трубки Мир в масштабе 1:1000 на горизонтах +295 м и +280 м. Эти результаты положены в основу эксплуатационной разведки при начавшейся отработке месторождения.

В 1973–1974 гг. в результате бурения инженерно-геологических скважин №1, 2 до глубины 1200 м был детально изучен разрез в проектных точках заложения шахтных стволов (южная и северная части трубки Мир). Эти работы выполнялись специалистами Ботуобинской геологоразведочной экспедиции (БГРЭ) ПГО Якутскгеология по договору с научно-производственным объединением НПО Якуталмаз. В 1978–1979 гг. в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 03.03.1977 г. силами объединения Ленанефтегазгеология в 1,8 км на юг от трубки Мир была пробурена параметрическая наблюдательная скважина №701 глубиной 2165 м, вскрывшая докембрийские кристаллические породы фундамента. В 1977–1981 гг. изучение месторождения было продолжено в ходе разведки в интервалах глубин 600–1235 м (горизонты –280 – –900 м). На этом этапе при детальной разведке данного интервала было пробурено всего 30 разведочных, одна структурная и четыре гидрогеологических скважины.

В результате выполненных работ были получены дополнительные данные, свидетельствующие о существенном увеличении размеров рудного тела на северо-западном фланге. Подсчитанные запасы алмазов по категории С1 и С2 утверждены в ГКЗ СССР (протокол №8830 от 11.09.1981 г.). В соответствии с «Классификацией запасов…» месторождение алмазов – кимберлитовая трубка Мир – отнесено ко 2-й группе по сложности геологического строения.

Согласно «Методическим рекомендациям…» месторождение соответствовало группе весьма крупных по размерам и запасам алмазов – кимберлитовым трубкам сложной формы. С поверхности и до глубины 300 м кимберлитовая трубка Мир имела в плане овальную форму с морфологией воронкообразной диатремы, вытянутой в северо-западном направлении. Размеры кимберлитового тела на поверхности составляли 340 × 225 м. По мере углубки трубочное цилиндрическое кимберлитовое тело переходило в канал вытянутой овальной формы с субвертикальными контактами. Соотношение длинной и короткой осей горизонтальных сечений трубки возрастало от 1,5 на дневной поверхности до 2,4 – на горизонте с абсолютной отметкой –300 м. В интервалах горизонтов от –300 до –700 м горизонтальное сечение трубки приобретало удлиненно-овальные очертания.

Отработка месторождения открытым способом была начата в 1959 г. и длилась более 40 лет, а завершена она была в 2001 г. на глубине 525 м (абс. отм. –190 м). На конечной стадии отработки карьер имел глубину 525 м и диаметр 1200 км на дневной поверхности по верхней берме. Всего за годы отработки открытым способом из карьера месторождения трубки Мир было извлечено более 350 млн м3 горной массы.

После завершения отработки месторождения открытым способом с 2001 г. начались работы по консервации карьера и строительству подземного рудника, а в 2005 г. карьер трубки Мир был поставлен на сухую консервацию (рис. 2).

Рис. 2 Стратиграфический разрез месторождения трубки Мир

Рис. 2 Стратиграфический разрез месторождения трубки Мир

Fig. 2 A stratigraphic section of the Mir tube deposit

Практически одновременно с завершающим этапом открытой отработки в 2001 г. было начато строительство подземного рудника Мир, а его первый пусковой комплекс был введен в эксплуатацию спустя 8 лет, в 2009 г., в результате чего начата добыча руды. Проектная мощность рудника по добыче 1 млн т руды в год была достигнута в 2016 г. По состоянию на июль 2017 г. на подземном руднике Мир добычные работы велись в блоках 6 и 7, в абсолютных отметках –210 / –410 м. При этом полностью были подготовлены, пройдены и сданы в эксплуатацию горные выработки на горизонтах глубин с абсолютными отметками –210, –310, –410 м; в стадии строительства находились горизонты в интервале глубин с абсолютными отметками –510 и –615 м.

Однако 04.08.2017 г. на месторождении трубки Мир произошла непредсказуемая трагедия – случился неконтролируемый прорыв рассолов, скопившихся в чаше карьера, вызвавший затопление эксплуатируемых и подготовленных шахтных горных выработок. После этой экстраординарной нештатной ситуации вплоть до настоящего времени рудник был переведен в режим «мокрой» консервации», заключающийся в управляемом подтоплении месторождения с поддержанием уровня воды в карьере Мир за счет отвода части дренажных рассолов из карьера по водоотводящей штольне (абс. отм. –152 м) с последующей откачкой их из штольни погружными насосами, расположенными на берме +235 м карьера. Шахтные выработки под рудным целиком (ниже отм. –210 м) остаются полностью затопленными.

Это экстраординарное событие повлекло за собой полную остановку рудника и побудило недропользователя к существенной интенсификации геологоразведочных работ на ближайших к Мало-Ботуобинскому алмазоносному району и сопредельных, безусловно, весьма перспективных, по данным исследователей, территориях [2; 4; 5; 7; 8]. За два года до этого события в непосредственной близости от Мало-Ботуобинского алмазоносного района было открыто новое Сюльдюкарское кимберлитовое поле в Ыгыаттинском алмазоносном районе на западе Якутии [9; 10]. Однако месторождения, соразмерного с уникальным, выбывшим из разработки объектом, обнаружено не было, поэтому временная потеря рудника, учитывая существенные запасы алмазов, оставшиеся в недрах, не могла стать окончательной.

Работы по оценке возможности возобновления добычных работ на месторождении Мир были начаты практически тотчас же. В 2018 г. институт «Якутнипроалмаз» выполнил ТЭС целесообразности инвестиций в строительство нового рудника на месторождении алмазов трубки Мир в пределах абс. отм. –565 м – –1300 м.

В связи с высоким коммерческим потенциалом проекта Инвестиционным комитетом АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществлено финансирование геологоразведочных работ с проведением геологического изучения недр в пределах абс. отм. от –900 до –1300 м с последующим рассмотрением результатов для принятия решения о целесообразности инвестиций в строительство подземного рудника.

Для поддержания уровня алмазодобычи, принятия решения и проработки вариантов дальнейшей эксплуатации месторождения, во исполнение замечаний и рекомендаций ГКЗ РФ, требований п. 5 ст. 23 Закона РФ «О недрах» (об обеспечении наиболее полного извлечения из недр запасов месторождения) руководством АК АЛРОСА (ПАО) было принято решение о дополнительном геологическом изучении глубоких горизонтов месторождения с исследованием их вещественного состава, определением количества оставшихся запасов алмазов и определением морфологии рудного тела до отметки –1300 м. Проект на геологическое изучение и оценку промышленной ценности глубоких горизонтов месторождения алмазов трубки Мир в рамках лицензий ЯКУ 0294 КП и ЯКУ 06037 КП в 2019–2022 гг. был оперативно подготовлен геологами Вилюйской ГРЭ (ВГРЭ). Геологическое изучение недр также проводилось силами ВГРЭ геологоразведочного комплекса АК АЛРОСА (ПАО) с привлечением подрядных сторонних организаций, в результате чего в 2020–2022 гг. разведка глубоких горизонтов месторождения была выполнена своевременно [11].

Все разведочные работы проводились за счёт собственных средств АК «АЛРОСА» (ПАО). Основная задача разведки глубоких горизонтов кимберлитовой трубки Мир решалась путем проходки веера наклонно-направленных скважины из основного (материнского) ствола №308, опробования и обогащения керновых проб. Проходка скважин осуществлялась с юго-западного борта карьера трубки Мир; бурение выполнялось подрядной организацией ВПТН «Нефтемаш» с применением современных технологий: винтовых забойных двигателей с контролем положения трассы скважины телеметрической системой по гидроканалу (рис. 3).

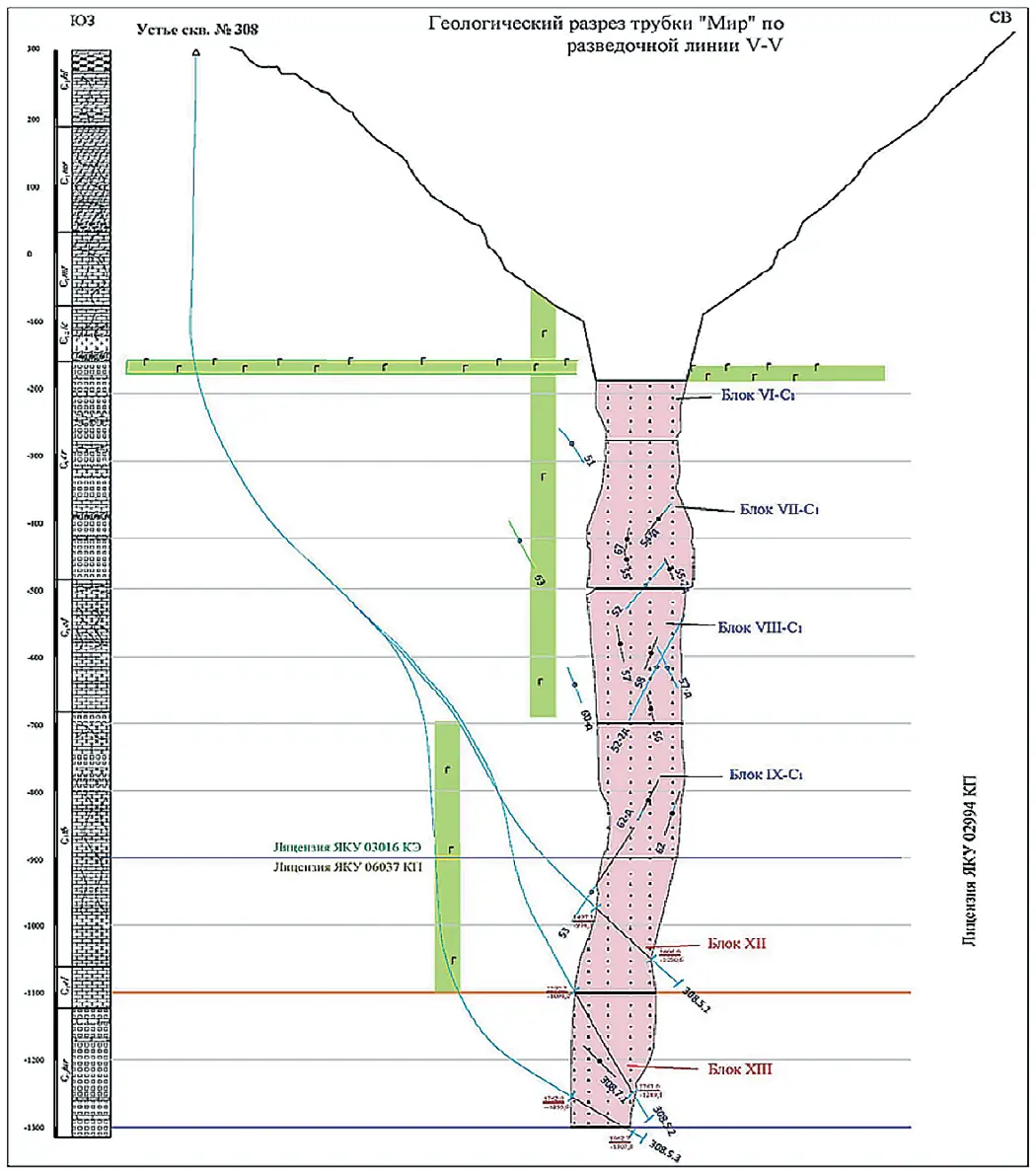

Рис. 3 Положение нижних горизонтов месторождения на разрезе

Рис. 3 Положение нижних горизонтов месторождения на разрезе

Fig. 3 Location of the lower levels of the deposit in the crosssection

Разведочные работы на глубоких горизонтах были полностью завершены в июле 2021 г. Проходка скважин выполнялась со стороны вмещающих пород по направлению рудного тела, до его полного пересечения и выхода во вмещающие породы. Очередность проходки скважин и развитие разведочной сети определялись необходимостью последовательного изучения морфологии рудного тела сверху вниз. При этом полученная информация служила основанием для уточнения и корректировки параметров заложения последующих выработок с целью более рационального решения основной геологической задачи.

Для фиксации границы рудного тела углубка наклонных скважин во вмещающие породы составляла от 28 до 77 м. Это позволило геологам своевременно и надежно изучить зоны зкзоконтактов месторождения и избежать риска ошибочных принятий крупных ксенолитов за границы рудного тела. По результатам разведочных работ контур кимберлитовой трубки на горизонте –900 м был существенно уточнен, и в настоящее время он опирается на данные бурения 7 (семи) скважин, по которым отмечено 10 подсечений контактов рудного тела. Три из них были получены по данным предыдущей стадии разведки (1981 г.), семь – по данным бурения современных скважин.

Из 10 контактов две пары скважин сближены между собой, расстояния между ними 6,6 и 15,4 м. Фактически по горизонту имеется 8 подсечений рудного тела (рис. 3). Таким образом, расстояния по периметру между подсечениями составляют от 42 до 94 м, что позволило достичь необходимой плотности разведки на данном горизонте.

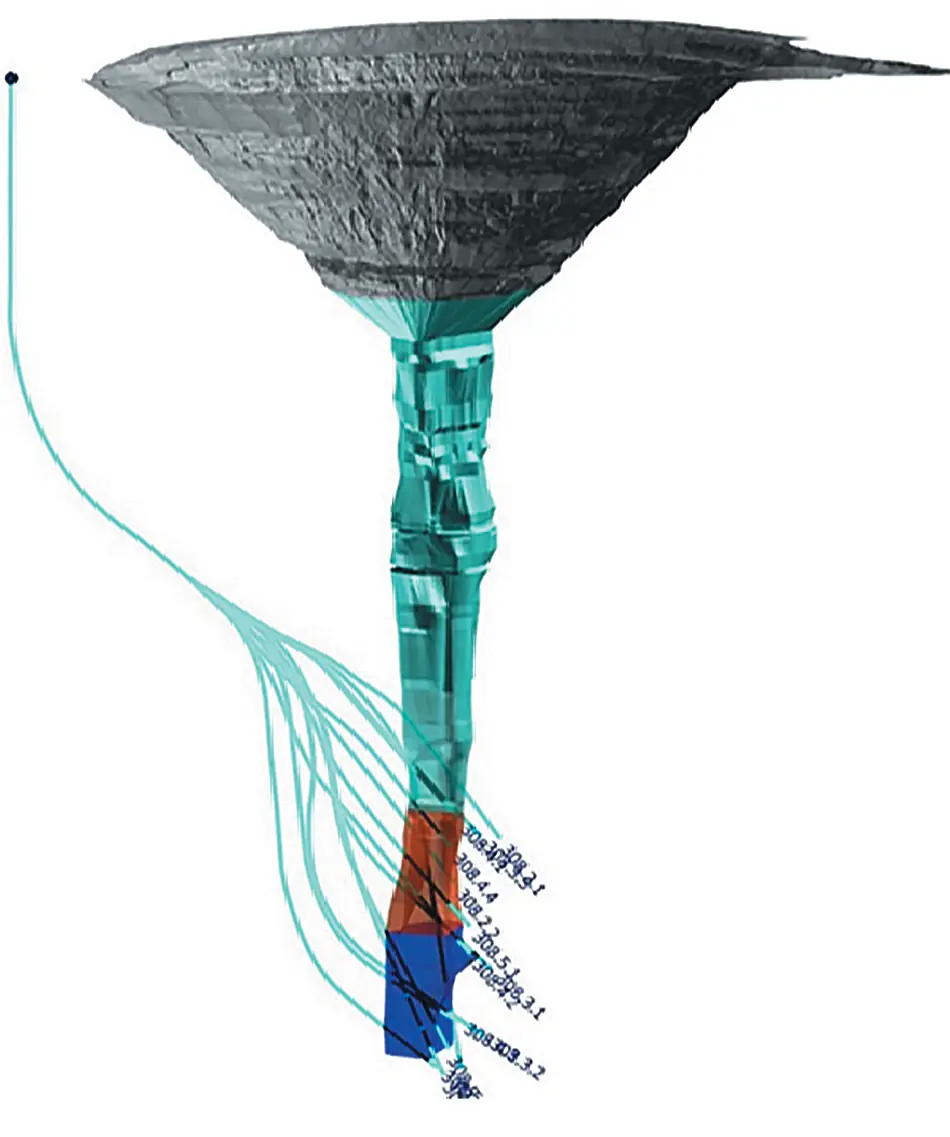

Ниже, на горизонте –1100 м, контур кимберлитовой трубки определен по пяти подсечениям контактов рудного тела, а также в трех точках – с помощью внутренней интерполяции между выше и ниже находящимися подсечениями. На горизонте –1300 м контур рудного тела в юго-восточной части построен по трем подсечениям внешних границ месторождения буровыми скважинами (рис. 4). Внешние контуры остальной части трубки определены путем экстраполяции подсечений контактов рудного тела скважинами глубокого бурения. Глубины внешней экстраполяции составили 58–128 м.

Рис. 4 Объемная модель месторождения Мир с расположением разведочных скважин

Рис. 4 Объемная модель месторождения Мир с расположением разведочных скважин

Fig. 4 A 3D model of the Mir deposit with the location of the exploration boreholes

Минералого-петрографические, геохимические и изотопные исследования показали относительно хорошую выдержанность вещественного состава и алмазоносности кимберлитов трубки Мир до 1500 м и глубже, достаточно хорошо и полно изученных предшественниками ранее [1; 3; 6; 12–16].

Основная часть разведанной части рудного тела на глубоких горизонтах сложена алмазоносными автолитовыми кимберлитовыми брекчиями (АКБ) и порфировыми кимберлитами (ПК) (рис. 5).

Рис. 5 Внешний облик кимберлитов месторождения Мир: АКБ (А, C) и ПК (B).

Рис. 5 Внешний облик кимберлитов месторождения Мир: АКБ (А, C) и ПК (B).

Fig. 5 Appearance of the kimberlites from the Mir deposit: AKB (A, C) and PK (B).

Главным видом работ при разведке глубоких горизонтов месторождения являлось керновое опробование на алмазы. Опробование проводилось с целью получения сведений о содержании алмазов в руде и их качестве. Оценка алмазоносности кимберлитов трубки Мир производилась по результатам обогащения малых керновых проб. Керновые пробы отбирались по всем пересечениям разведочными скважинами рудного тела и экзоконтактам рудного тела во вмещающих породах. Длина рядовых частных керновых проб кимберлитов изменялась от 10,4 до 19,7 м и в среднем составила 15,4 м. Всего на этапе разведки глубоких горизонтов месторождения было отобрано и обогащено 100 керновых проб кимберлитов общим весом 30886,0 кг (1535,2 п.м.). Вес каждой керновой пробы был обеспечен по представительности. В зависимости от длины, объемной массы и линейного выхода керна, вес каждой индивидуальной пробы изменялся от 176 до 429 кг, составляя в среднем 308 кг.

Алмазоносность кимберлитов месторождения с глубиной достаточно выдержана; по отдельным пробам она является ураганной, но в целом сопоставима с результатами предшественников, полученных на предыдущих этапах разведки [1; 3; 11; 12; 14; 15] что говорит о выдержанности алмазоносности кимберлитов и надежности определения их продуктивности на всю разведанную глубину месторождения.

Геофизические исследования в скважинах (ГИС) проводились с целью решения следующего комплекса задач: литолого-стратиграфическое расчленение разрезов скважин, корреляция разрезов по скважинам, выделение контактов кимберлита и вмещающих пород, петрографические исследования и выделение петрографических разновидностей кимберлитов, определение физических свойств горных пород в естественном залегании, контроль технического состояния ствола скважины, определение объемов подготовки тампонажных смесей (КВ) и контроль пространственного положения оси ствола скважины.

Поставленные задачи решались с помощью традиционного набора методов ГИС, принятого и достаточно полно апробированного в геологоразведочном комплексе АК АЛРОСА (ПАО) на всех разведанных и эксплуатируемых месторождениях. Он включал в себя спектрометрический гамма-каротаж (СГК), каротаж магнитной восприимчивости (КМВ), кавернометрию (КВ) и гироскопическую инклинометрию (ГИ). Результаты, полученные по ГИС, в полной мере использованы при подсчете запасов алмазов и постановке их на Государственный баланс в ГКЗ. В течение 2017–2018 гг. в АК АЛРОСА рассмотрено более 50 различных предложений по водоотведению и защите рудника от затопления и началу добычных работ на месторождении (в том числе и с привлечением международных компаний). Выполненная работа позволила сформировать концептуальный подход к ключевым этапам освоения месторождения трубки Мир в следующей последовательности:

1. строительство глубокого рудника на полную глубину разведанных запасов, срок строительства;

2. отработка запасов глубокого рудника в восходящем порядке с организацией водоотлива на нижнем горизонте с двукратным запасом;

3. реконструкция карьера до отм. –130 м для организации водоотведения и защиты рудника от затопления;

4. отработка подземными работами запасов предохранительного целика и ранее затопленных запасов;

5. отработка карьером запасов до отм. –230 м.

Для обеспечения стабильной работы «глубокого» рудника обоснованы предложения по реконструкции бортов карьера «Мир». Данный вариант при организации открытого карьерного водоотлива обеспечит полный перехват вод метегеро-ичерского водоносного горизонта и водозащиту подземных горных выработок «глубокого» рудника.

И как итог выполненных работ в сентябре 2022 г. на полях VII Восточного экономического форума Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев и генеральный директор АК АЛРОСА (ПАО) С.С. Иванов дали старт началу строительства нового рудника «Мир-Глубокий».

Выводы

Таким образом, в ходе разведки глубоких горизонтов трубки Мир (в интервале абсолютных отметок до –900 до –1300 м) были определены размеры и морфология рудного тела, изучен вещественный и изотопный состав слагающих его породных разновидностей, детально изучены минералого-петрографические, геохимические, изотопные особенности кимберлитов, инженерно-геологические, гидрогеологические и газовые условия залегания кимберлитов на глубоких горизонтах. В результате разведки установлено, что вещественный состав и алмазоносность кимберлитов на глубоких горизонтах аналогичны таковым из верхних отработанных горизонтов месторождения и сопоставимы с другими кимберлитовыми телами – промышленными месторождениями Малоботуобинского и Средне-Мархинского районов [9–11; 17–19].

Результатами разведки подтверждены основные параметры алмазоносности месторождения на глубинах от 1250 до 1650 м. При этом установлено, что в пределах разведанных горизонтов форма рудного тела остается удлиненно-овальной, а не резко переходит в дайкообразную, как предполагалось ранее, что обеспечивает увеличение объемов алмазоносного рудного тела по сравнению с результатами предшествующего этапа детальной разведки. Общие запасы руды месторождения существенно увеличиваются, в результате чего результат подсчета запасов алмазов во вновь разведанных подсчетных блоках составил свыше 60 млн карат.

Разведка глубоких горизонтов кимберлитовой трубки Мир позволила уверенно завершить работы по постановке дополнительных запасов на Государственный баланс и своевременно приступить к проектированию и строительству подземного рудника Мир-Глубокий, что, в свою очередь, открывает новую страницу отработки этого, безусловно, уникального месторождения в обозримом будущем.

Список литературы

1. Василенко В.Б., Зинчук Н.Н., Красавчиков В.О., Будаев Д.А., Кузнецова Л.Г. Критерии петрохимической идентификации кимберлитов. Геология и геофизика. 2000;41(12):1748–1759. Vasilenko V.B., Zinchuk N.N., Krasavchikov V.O., Budaev D.A., Kuznetsova L.G. Criteria for petrochemical identification of kimberlites. Russian Geology and Geophysics. 2000;41(12):1748–1759. (In Russ.)

2. Гладков А.С., Зинчук Н.Н., Борняков С.А., Шерман С.И., Манаков А.В., Матросов В.А. и др. Новые данные о внутреннем строении и механизме образования зон кимберлитовмещающих разломов Мало-Ботуобинского района (Якутская алмазоносная провинция). Доклады Академии наук. 2005;402(3):366–369. Gladkov A.S., Zinchuk N.N., Bornyakov S.A., Sherman S.I., Manakov A.V., Matrosov V.A. et al. New data on the internal structure and formation mechanism of kimberlite-hosting fault zones in the Malaya Botuoba region, Yakutian diamondiferous province. Doklady Earth Sciences. 2005;402(4):520–523.

3. Богатиков О.А., Кононова В.А., Голубева Ю.Ю., Зинчук Н.Н., Илупин И.П., Ротман А.Я. и др. Петрогеохимические и изотопные вариации состава кимберлитов Якутии и их причины. Геохимия. 2004;(9):915–939. Bogatikov O.A., Kononova V.A., Golubeva Yu.Yu., Kondrashov I.A., Zinchuk N.N., Rotman A.Ya. et al. Variations in chemical and isotopic compositions of the Yakutian kimberlites and their causes. Geochemistry International. 2004;42(9):799–821.

4. Горев Н.И., Герасимчук А.В., Проценко Е.В., Толстов А.В. Тектонические аспекты строения Вилюйско-Мархинской зоны, их использование при прогнозировании кимберлитовых полей. Наука и образование. 2011;(3):5–10. Gorev N.I., Gerasimchuk A.V., Protsenko E.V., Tolstov A.V. Tectonical aspects of Viluy-Markhinsky zone structure and their use for kimberlite fields forecasting. Nauka i Obrazovanie. 2011;(3):5–10. (In Russ.)

5. Емельянов В.С., Толстов А.В., Борис Е.И. Новые данные о перспективах коренной алмазоносности ВилюйскоМархинской зоны разломов. В кн.: Зинчук Н.Н. (ред.). Вопросы методики прогнозирования и поисков месторождений полезных ископаемых (применительно к объектам геологоразведочных работ АК «АЛРОСА»). Якутск: Якутский филиал Издательства СО РАН; 2004. С. 115–123.

6. Зинчук Н.Н., Мельник Ю.П. Вторичные минералы кимберлитов трубки Мир и особенности их распространения. Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 1986;(4):54. Zinchuk N.N., Melnik Yu.P. Secondary minerals of kimberlites of the Mir tube and features of their distribution. Proceedings of Higher Educational Establishments. Geology and Exploration. 1986;(4):54. (In Russ.)

7. Проценко Е.В., Толстов А.В., Горев Н.И. Критерии поисков кимберлитов и новые перспективы коренной алмазоносности Якутии. Руды и металлы. 2018;(4):14–23. Режим доступа: https://rm.tsnigri.ru/index.php/main/article/view/109 (дата обращения: 21.11.2024). Protsenko E.V., Tolstov A.V., Gorev N.I. Kimberlite prospecting criteria and new prospects for Yakutia primary diamond potential. Ores and Metals. 2018;(4):14–23. (In Russ.) Available at: https://rm.tsnigri.ru/index.php/main/article/view/109 (accessed: 21.11.2024).

8. Соболев Н.В., Соболев А.В., Томиленко А.А., Кузьмин Д.В., Граханов С.А., Батанова В.Г. и др. Перспективы поисков алмазоносных кимберлитов в Северо-Восточной части Сибирской платформы. Геология и геофизика. 2018;59(10):1701– 1719. https://doi.org/10.15372/GiG20181012 Sobolev N.V., Tomilenko A.A., Kuz’min D.V., Logvinova A.M., Bul’bak T.A., Fedorova E.N. et al. Prospects of search for diamondiferous kimberlites in the Northeastern Siberian platform. Russian Geology and Geophysics. 2018;59(10):1365–1379. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2018.09.012

9. Мальцев М.В., Толстов А.В., Старкова Т.С., Иванов А.С. Особенности вещественного состава кимберлитов Сюльдюкарского поля (Западная Якутия). Наука и образование. 2017;22(4):37–43. Режим доступа: https://resar.elpub.ru/jour/article/view/37/392 (дата обращения: 21.11.2024). Maltsev M.V., Tolstov A.V., Starkova T.S., Ivanov A.S. Features of the Matter of the Suldyukar Field Kimberlites (Western Yakutia). Nauka i Obrazovanie. 2017;22(4):37–43. (In Russ.) Available at: https://resar.elpub.ru/jour/article/view/37/392 (accessed: 21.11.2024).

10. Мальцев М.В., Толстов А.В., Бережнев И.И. Условия локализации и критерии поисков кимберлитов (на примере Ыгыаттинского алмазоносного района, Западная Якутия). Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2018;(6):41–49. Режим доступа: https://www.geology-mgri.ru/jour/article/view/342 (дата обращения: 21.11.2024). Maltsev M.V., Tolstov A.V., Berezhnev I.I. Conditions of localization and criteria for kimberlites exploration (on the example of Igyatta diamondiferous region, Western Yakutia). Proceedings of Higher Educational Establishments. Geology and Exploration. 2018;(6):41–49. (In Russ.) Available at: https://www.geology-mgri.ru/jour/article/view/342 (accessed: 21.11.2024).

11. Килижеков О.К., Толстов А.В., Яхин Ш.М. Результаты разведки глубоких горизонтов кимберлитовой трубки Мир. Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия «Науки о Земле». 2023;(3):15–23. https://doi.org/10.25587/SVFU.2023.31.3.002 Kilizhekov O.K., Tolstov A.V., Yakhin Sh.M. Results of deep horizons exploration of the Mir kimberlite pipe. Vestnik of NorthEastern Federal University Series “Earth Sciences”. 2023;(3):15-23. (In Russ.) https://doi.org/10.25587/SVFU.2023.31.3.002

12. Зинчук Н.Н. Особенности алмазоносности разных фаз внедрения кимберлитов. Отечественная геология. 2017;(1):105–114. Режим доступа: https://repository.geologyscience.ru/bitstream/handle/123456789/13336/p53.pdf (дата обращения: 21.11.2024). Zinchuk N.N. Specific features of diamond potential of different kimberlite intrusion phases. Otechestvennaya Geologiya. 2017;(1):105–114. (In Russ.) Available at: https://repository.geologyscience.ru/bitstream/handle/123456789/13336/p53.pdf (accessed: 21.11.2024).

13. Игнатов П.А., Новиков К.В., Бушков К.Ю., Толстов А.В. Реконструкция кинематики разломов на закрытых территориях по данным анализа микронарушений в керне. Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2011;(3):55–60. Ignatov P.A., Novikov K.V., Bushkov К.Yu., Tolstov A.V. Reconstruction of fault kinematics on closed territories base on analysis of core microdisturbances. Proceedings of Higher Educational Establishments. Geology and Exploration. 2011;(3):55–60. (In Russ.)

14. Коптиль В.И., Зинчук Н.Н., Помазанский Б.С., Богуш И.Н. Закономерности распределения алмазов в современных россыпях системы трубка Мир – лог Хабардина – р. Ирелях – р. М. Ботуобия – среднее течение р. Вилюй (Мало-Ботуобинский алмазоносный район). В кн.: Геологическое обеспечение минерально-сырьевой базы алмазов: проблемы, пути решения, инновационные разработки и технологии: материалы 4-й Регион. науч.-практ. конф., г. Мирный, 9–11 июня 2014 г. Мирный; 2014. С. 111–114.

15. Соболев Н.В., Соболев А.В., Томиленко А.А., Батанова В.Г., Толстов А.В., Логвинова А.М., Кузьмин Д.В. Уникальные особенности состава вкрапленников оливина посттрапповой алмазоносной кимберлитовой трубки Малокуонапская, Якутия. Доклады Академии наук. 2015;463(5):587–591. Sobolev N.V., Sobolev A.V., Tomilenko A.A., Batanova V.G., Tolstov A.V., Logvinova A.M., Kuz’min D.V. Unique compositional peculiarities of olivine phenocrysts from the post flood basalt diamondiferous Malokuonapskaya kimberlite pipe, Yakutia. Doklady Earth Sciences. 2015;463(2):828–832. https://doi.org/10.1134/S1028334X15080164

16. Харькив А.Д., Зинчук Н.Н., Крючков А.И. Коренные месторождения алмазов мира. М.: Недра; 1998. 554 с.

17. Лапин А.В., Толстов А.В., Антонов А.В. Изотопный состав Sr- и Nd- кимберлитов и конвергентных с ними пород Сибирской платформы. Доклады Академии наук. 2007;414(1):78–82. Lapin A.V., Tolstov A.V., Antonov A.V. Sr and Nd isotopic compositions of kimberlites and associated rocks of the Siberian craton. Doklady Earth Sciences. 2007;414(1):557–560. https://doi.org/10.1134/S1028334X07040150

18. Лапин А.В., Толстов А.В., Василенко В.Б. Петрогеохимические особенности кимберлитов Средне-Мархинского района в связи с проблемой геохимической неоднородности кимберлитов. Геохимия. 2007;(12):1292–1304. Lapin A.V., Tolstov A.V., Vasilenko V.B. Petrogeochemical characteristics of the kimberlites from the Middle Markha region with application to the problem of the geochemical heterogeneity of kimberlites. Geochemistry International. 2007;45(12):1197– 1209. https://doi.org/10.1134/S0016702907120026

19. Мальцев М.В., Толстов А.В., Фомин В.М., Старкова Т.С. Новое кимберлитовое поле в Якутии и типоморфные особенности его минералов-индикаторов. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология. 2016;(3):86–94. Режим доступа: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/heologia/2016/03/2016-03-11.pdf (дата обращения: 21.11.2024). Maltsev M.V., Tolstov A.V., Fomin V.M., Starkova T.S. New kimberlite field in Yakutia and typomorphic especially its indicators minerals. Proceedings of Voronezh State University. Series: Geology. 2016;(3):86–94. (In Russ.) Available at: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/heologia/2016/03/2016-03-11.pdf (accessed: 21.11.2024).