Обоснование подхода к освоению месторождений угля в труднодоступных районах Арктической зоны Якутии

Н.С. Батугина, Е.А. Хоютанов

Н.С. Батугина, Е.А. Хоютанов

Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук, г. Якутск, Российская Федерация

Russian Mining Industry №1 / 2025 p. 148-153

Резюме: Описаны присущие арктическим районам Республики Саха (Якутия) специфические характеристики, которые усложняют доставку топливно-энергетических ресурсов до разрозненных на большой территории населенных пунктов. Один из способов обеспечения энергетической безопасности и снабжения доступными строительными материалами местного населения – это разработка локальных месторождений угля. Приведена краткая характеристика существующих способов доставки топливно-энергетических ресурсов. Рассмотрены структура потребления топлива, объемы завозимых ресурсов, стоимость доставки. Приведены запасы месторождений, числящихся на Госбалансе. Описаны критерии и требования, на основе которых необходимо выявлять наиболее перспективные для первоочередного освоения месторождения региона. Обозначена ограниченность экономической эффективности добычи местных ресурсов социальной направленностью освоения, обеспечением прежде всего энергетической безопасности населения. Рассмотрены возможные льготы для местных предприятий, ведущих добычу или планирующих её начать.

Ключевые слова: уголь, Арктика, месторождение угля, добыча угля, энергобезопасность, Якутия

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №24-28-20376). Для цитирования: Батугина Н.С., Хоютанов Е.А. Обоснование подхода к освоению месторождений угля в труднодоступных районах Арктической зоны Якутии. Горная промышленность. 2025;(1):148–153. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2025-1-148-153

Информация о статье

Поступила в редакцию: 07.11.2024

Поступила после рецензирования: 09.01.2025

Принята к публикации: 15.01.2025

Информация об авторах

Батугина Наталья Сергеевна – доктор экономических наук, главный научный сотрудник, Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук, г. Якутск, Российская Федерация

Хоютанов Евгений Александрович – кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук, г. Якутск, Российская Федерация; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Введение

Несмотря на имеющийся в других странах положительный опыт по использованию возобновляемых источников энергии [1], в арктических районах Республики Саха (Якутия) (РС (Я)) по ряду объективных и субъективных причин, обусловленных влиянием в числе прочего экстремальных климатических факторов, и с учетом потенциала локальной минерально-сырьевой базы в обозримом будущем твердое топливо не будет иметь хоть сколько-нибудь значимых альтернатив.

Обеспечение местным твёрдым топливом небольших удаленных потребителей предполагает развитие разрезов малой мощности [2] на основе подготовки и отработки запасов угля с наиболее благоприятными условиями добычи, транспортирования и дальнейшего потребления.

Решение разноплановых задач предполагает повышение уровня исследований по развитию научных основ эффективной работы таких предприятий.

Для 13 арктических районов РС (Я) характерны: отрицательное влияние экстремальных природно-климатических условий, очаговый характер освоения и расселения с очень низкой плотностью проживающего населения, вытекающий из этого ограниченный объем потребления всех возможных ресурсов, отсутствие функционирующей в нормальном режиме энергетической и транспортной инфраструктуры, острый дефицит финансовых и кадровых средств. Эти территории относятся к наименее исследованной и освоенной восточной части арктической и заполярной зон России – на площади в 1,7 млн км2 проживает около 64,2 тыс. человек. За последние 35 лет численность постоянно проживающего населения сократилась более чем в два раза.

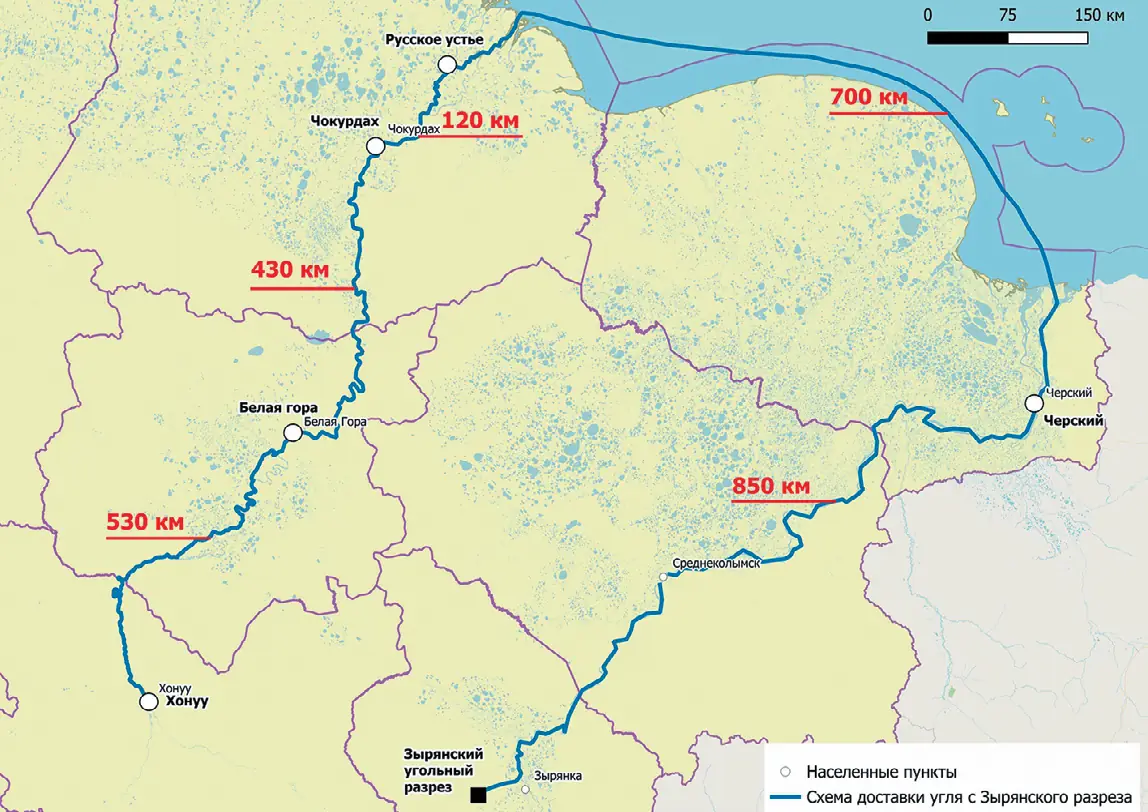

Арктические районы Якутии наиболее полно и ярко отражают сложность и особенности обеспечения ТЭР, в том числе углем, труднодоступных регионов страны с децентрализованной энергетикой [3; 4]. Из-за протяжённости (до 2,7–2,9 тыс. км), несовпадения сроков речной и морской навигации, работы «зимников» (время работы каждого из видов транспорта не более 3,5–4,5 мес/год), мелководья рек и их устьевых частей груз вынужденно проходит ряд стадий промежуточного и базового хранения (рис. 1). В балансе ТЭР в арктической зоне республики уголь занимает важную роль в обеспечении котельных ряда районов, куда ежегодно поставляется до 0,2–0,25 млн т. В труднодоступных и отдалённых районах арктической зоны РС (Я) для выработки тепловой и электрической энергии используется угольная продукция различного качества, производимая в основном разрезами малой мощности.

Рис. 1 Основные угольные месторождения арктических районов РС (Я) и существующие схемы доставки угля в заполярье

Рис. 1 Основные угольные месторождения арктических районов РС (Я) и существующие схемы доставки угля в заполярье

Fig. 1 Main coal deposits of the Arctic regions in the Republic of Sakha (Yakutia) and existing coal delivery routes in the Polar Region

Из-за больших расстояний между добывающими предприятиями и территориально разбросанными, в основном мелкими потребителями, слабо развитой транспортной инфраструктуры топливо часто доставляется по сложным и многозвенным схемам с длительными сроками накопления, промежуточного и базового хранения.

Стоимость котельно-печного топлива для труднодоступных районов по данным Государственного Комитета по ценовой политике РС (Я) колеблется от 12 до 32–35 тыс. руб/т (Верхоянский, Усть-Янский, Абыйский, Момский районы), нефти – 120–175 тыс. руб/т. Расходы на транспортировку топлива в арктические и труднодоступные филиалы Государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ГУП ЖКХ) РС (Я) являются крайне высокими. Доля выработки данных филиалов составляет порядка 15% от общей выработки теплоэнергии предприятием. При этом доля расходов на доставку топлива составляет более 50% от всех расходов на транспортировку во всех анализируемых периодах.

Поставка каменного угля для арктических районов Якутии производится с угольного разреза «Джебарики-Хая» (Ленский бассейн, Томпонский район) и АО «Зырянский угольный разрез» (Зырянский бассейн, Верхнеколымский район). Вследствие недостаточного спроса использование производственных мощностей угольных предприятий Восточной Якутии составляет от 60 до 75%, предприятия характеризуются высокой степенью износа оборудования и слабой технической оснащенностью. Здесь полностью отсутствуют мощности по переработке угля.

В целом имеются объективные предпосылки расширения объемов использования местной угольной продукции. Это связано с необходимостью обеспечения энергетической безопасности труднодоступных территорий, поддержкой их социально-экономического развития, ростом расходов на добычу и транспортировку топлива.

Методы

Методы и подходы, которые использовались в работе, в значительной степени основаны на оригинальных результатах, полученных ранее авторами. В их числе: анализ и сравнение, научное обобщение, анализ опыта функционирования малых горных предприятий в удаленных труднодоступных районах, изучение минерально-сырьевой базы арктической зоны РС (Я), цифровое картографирование, статистическая обработка, моделирование месторождений с применением горно-геологических информационных систем.

Методический подход к проведению исследований состоит в следующем. Проведен анализ минеральносырьевой базы угольных месторождений арктической зоны РС (Я). Информация была собрана из геологических отчетов, после её обработки и формализации создавались совокупная (БД «Уголь арктической зоны Якутии») и индивидуальные (по месторождениям) базы данных. Были учтены данные геологоразведки, геофизической и маркшейдерской съёмки как первичная информация, а также, в числе прочего, геологические разрезы и планы, то есть вторичная информация, полученная по результатам обработки первичной.

С применением баз данных оценены качественные характеристики ряда основных месторождений, проанализированы географо-экономические и горно-геологические условия залегания их запасов. Изучена классификация угледобывающих предприятий, с учетом специфических особенностей арктических районов предложена и обоснована новая категория. Раскрыты параметры отнесения к ней предприятий. На примере Краснореченского месторождения рассмотрено замещение существующей схемы доставки угля с Зырянского разреза. В результате итоговых технико-экономических расчетов делается вывод о целесообразности использования углей рассматриваемых в арктической зоне РС (Я) месторождений.

Результаты и их обсуждение

Месторождения арктических и субарктических районов Северо-Востока России необходимо дифференцировать не только по инвестиционной привлекательности (крупные и средние угольные объекты), но и по социально-экономической значимости (уголь для местных нужд в труднодоступных удаленных районах).

Для первой группы, учитывая высокую ценность и востребованность, для оценки эффективности их освоения необходимо использовать такие критерии, как чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД) и др. [5–7]. В качестве оптимального принимается вариант, наиболее полно учитывающий интересы государства (полнота использования недр, бюджетная эффективность проекта – ЧДД государства) и недропользователя (ВНД, ЧДД, чистая прибыль).

А вот освоение социально-экономически значимых месторождений для местных нужд в труднодоступных районах может и должно иметь другую цель. Она связана не с получением коммерческой выгоды, а в первую очередь – с повышением энергобезопасности данных территорий и поддержкой более качественного их развития. Данный подход в научных публикациях, как правило, глубоко не исследуется и, как следствие, редко применяется, несмотря на очевидную актуальность [8]. Важность строительства новых разрезов в труднодоступных районах арктической зоны Якутии в максимальной близости от мест потребления и судоходных рек связана с необходимостью: снижения общих и удельных затрат на дорогостоящий «северный» завоз топлива; повышения энергетической безопасности местного населения; обеспечения ТЭР действующих и перспективных предприятий региона по добыче стратегически важных минеральносырьевых ресурсов [9; 10].

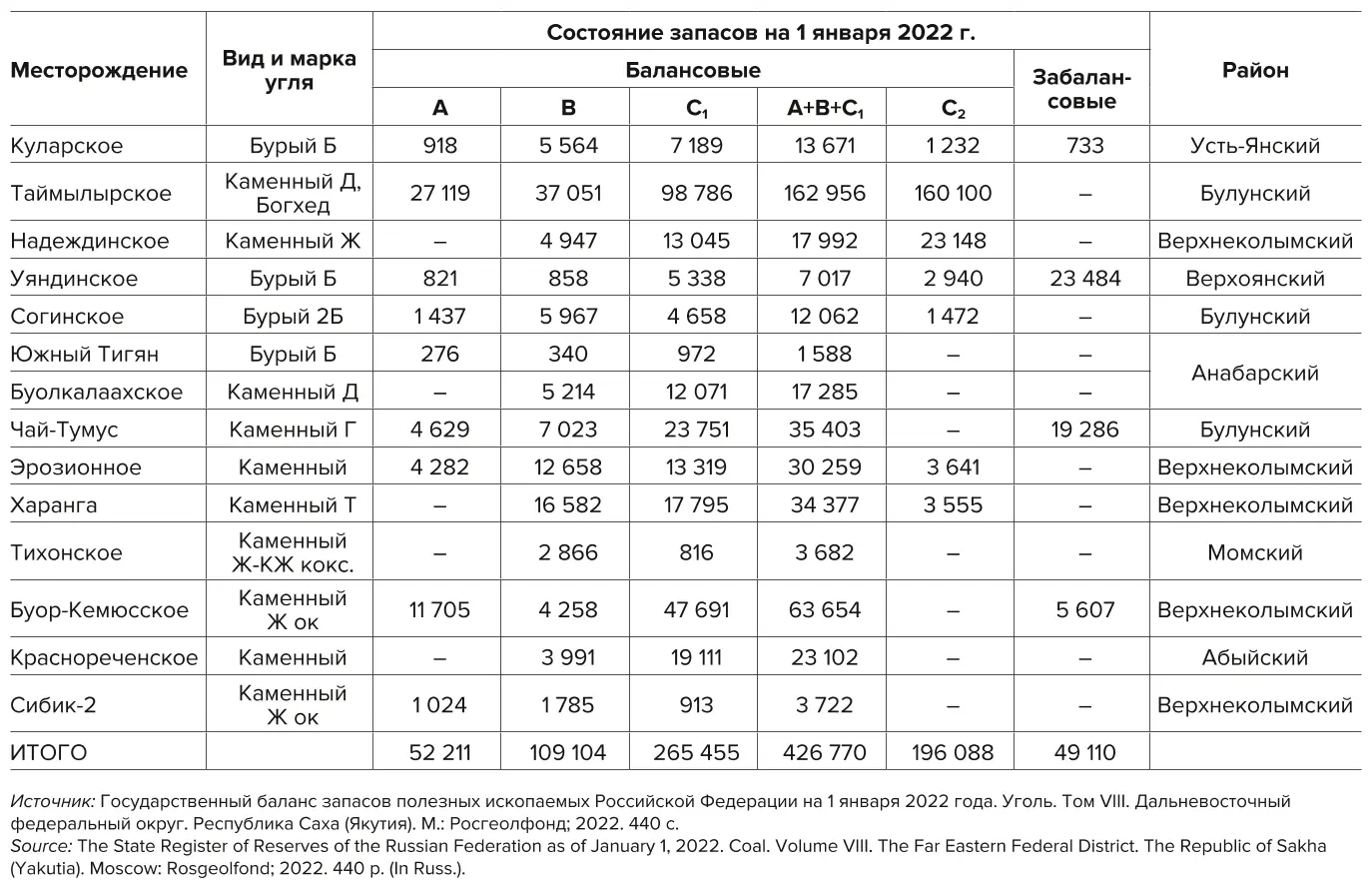

Таблица 1 Запасы угольных месторождений арктической зоны РС (Я), тыс. т

Table 1 Coal reserves in the Arctic Zone of the Republic of Sakha (Yakutia), thousand tonnes

Арктическая зона Якутии обладает незначительными разведанными и поставленными на баланс запасами угля (табл. 1, рис. 1), но характеризуется высоким ресурсным потенциалом. Часто рядом с открытыми месторождениями имеются не менее перспективные по углю площади, требующие разведки и оценки. Государственным балансом запасов полезных ископаемых России по состоянию на 01.01.2022 г. только в арктической зоне РС (Я) учитываются 14 основных месторождений угля различных марок (10 – каменного, 4 – бурого), балансовые запасы которых составляют 426,7 млн т по категориям А+В+С1 и 196 млн т по С2 1. На каменный уголь приходится 91,9% от всех запасов. Месторождения Куларское, Таймылырское и Надеждинское относятся к распределенному фонду недр, остальные – к нераспределенному.

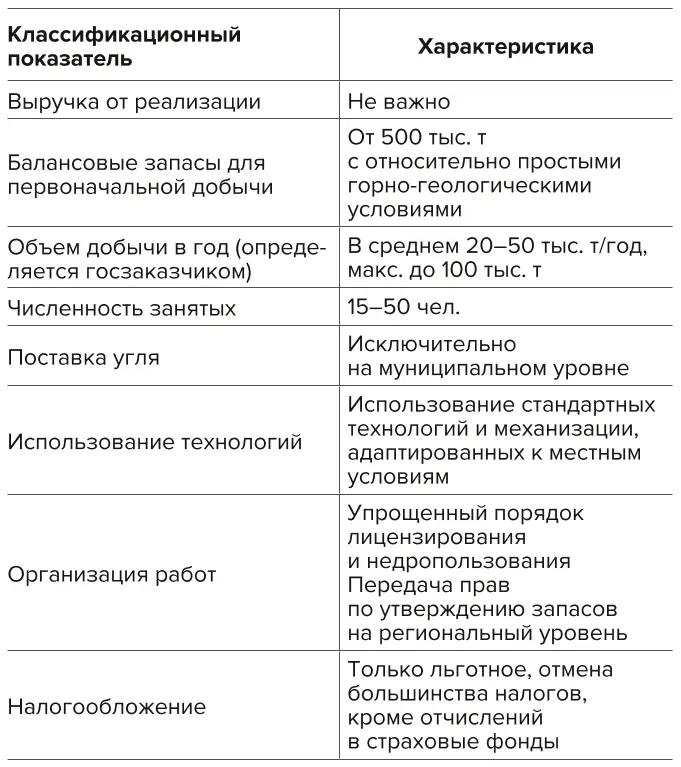

Угли Куларского и Уяндинского месторождений имеют крайне высокую влажность, зольность, низкую теплоту сгорания и требуют обязательного предварительного обогащения, прежде всего по «сухим» технологиям [11]. Для труднодоступных районов классификацию угледобывающих предприятий предлагается дополнить категорией «микроразрез», ориентированной на удовлетворение местных потребностей (ЖКХ или выработка электроэнергии). В контексте освоения месторождений арктической зоны микроразрез – это предприятие по добыче малых объемов угля (до 100 тыс. т), деятельность которого осуществляется в труднодоступных, энерго- и транспортноизолированных районах арктической зоны с суровыми климатическими и физико-географическими условиями, основной целью работы которого является не коммерческая выгода, а повышение энергобезопасности местного населения и поддержка социально-экономического развития территорий. Предлагается выделить основные классификационные параметры отнесения угольного предприятия, функционирующего в удаленных труднодоступных условиях, к категории микроразрез (табл. 2).

Таблица 2 Параметры отнесения малого угледобывающего предприятия к категории микроразрез

Table 2 Parameters for classification of a small-scale coal mining company as a micro-size strip mine

Выручка от реализации не должна являться основным критерием отнесения угольных разрезов к категории микро, поскольку даже при малых объемах добычи (30– 50 тыс. т) и цене не менее 6 тыс. руб. выручка составит 180– 300 млн руб., что значительно выше выручки от реализации, установленной для микропредприятий (предельные значения годового дохода от предпринимательской деятельности для микропредприятий – 120 млн руб. и численность не более 15 чел.).

Балансовые запасы для первоначальной добычи. Для поддержания нормальной работы микроразрезов требуется от 500 тыс. т балансовых запасов угля, находящихся в относительно простых горно-геологических условиях. Объем добычи в год определяется госзаказчиком (ГУП ЖКХ и др.) и в среднем может составлять 20–50 тыс. т в год, реже доходя до 100 тыс. т.

Численность занятых рабочих на горных предприятиях регламентируется условиями безопасного ведения открытых горных работ и обслуживания машин и механизмов. Поэтому минимизация рабочих мест имеет ограничения и в настоящее время не представляется возможным доводить численность на участке до 15 человек при отработке угля объемом добычи до 30–50 тыс. т.

Поставка угля, использование технологий. Поставки угля осуществляются исключительно на муниципальном уровне. При ведении открытых горных работ целесообразно использовать наиболее простые технологические схемы, характеризующиеся эксплуатацией одного-двух уступов и применением технических средств с минимумом обслуживаемых стационарных машин и механизмов.

Организация работ. Одной из важных классификационных характеристик является закрепление статуса месторождений, находящихся в труднодоступных районах, содержащих уголь, который используется для целей энергобезопасности населения, как участков недр местного значения. При создании микропредприятий по добыче местного угля в энерго- и транспортноизолированных арктических районах следует упростить процесс оформления исходной разрешительной документации на разработку месторождений с максимально возможным уровнем унификации.

Налогообложение. Целесообразно введение ряда льгот, таких как: обнуление ставки по налогу на добычу полезных ископаемых; освобождение от уплаты налогов на прибыль и имущество. Предлагаемые меры находятся в сфере ответственности федеральных, республиканских и местных органов власти и в большинстве своем могут быть решены лишь путем существенных дополнений в действующее законодательство.

Рассмотрим замещение привозных каменных углей с Зырянского разреза за счет разработки местного месторождения угля Краснореченское. Оно расположено в среднем течении реки Индигирки, угли каменные марки ДГ, подтвержденные запасы – 6592 тыс. т. Ежегодная потребность в угле с учетом перевода всех котельных Абыйского, Момского и Аллаиховского районов с жидкого топлива на уголь составит 58 тыс. т/год каменного угля.

Требуемые инвестиции: 780 827 тыс. руб., в том числе вложения инвестора на организацию добычи: 395 073 тыс. руб.; на модернизацию объектов теплоснабжения: 385 754 тыс. руб.

Срок доставки при этом сокращается с 1,5 лет до 0,5 лет. Разработка местных месторождений позволит привлекать местные кадры, уменьшит отток местного населения, мультипликативный эффект от производств позволит увеличить налоговые поступления, станет катализатором экономического роста муниципальных образований, а также позволит сохранить и улучшить показатели ГУП ЖКХ РС (Я). Рис. 2 Существующая схема доставки угля с Зырянского разреза

Рис. 2 Существующая схема доставки угля с Зырянского разреза

Fig. 2 Existing routes of coal delivery from the Zyryansky coal strip mine

Рис. 3 Предлагаемая схема доставки угля

Рис. 3 Предлагаемая схема доставки угля

Fig. 3 The proposed coal delivery route

Таким образом, преимущества применения углей местных месторождений заключаются в: – резком снижении транспортно-перевалочных расходов за счет сокращения расстояния перевозки водным фрахтом и количества перевалок;

– значительном упрощении транспортно-логистической схемы завоза ТЭР до потребителей;

– повышении энергобезопасности районов и надежности обеспечения их топливом;

– снижении количественных и качественных (по энергетической ценности) потерь угля;

– низкой себестоимости добычи угля за счет благоприятных горно-геологических условий разработки месторождений, меньшего коэффициента вскрыши;

– достигаемых экономических эффектах (экономия для ГУП ЖКХ РС (Я) – 2,1 млрд руб. ежегодно; снижение тарифов ГУП ЖКХ РС (Я) – с 24 до 50% по районам; снижение бюджетной нагрузки – 1,2 млрд руб. ежегодно).

В целом, разработка месторождений угля в арктических районах полностью соответствует проводимой в республике политике развития местной промышленности, повышению занятости населения путем создания новых рабочих мест, а также направлена на модернизацию экономики северных и арктических районов в соответствии с политикой РФ по развитию Арктики. Перечень вопросов, которые необходимо учитывать при создании новых угольных предприятий в арктических районах Якутии, на этом не исчерпывается. Однако обозначенные пути решения части из них будут способствовать росту энергетической безопасности арктических районов Якутии и их дальнейшему развитию.

Заключение

Угольные месторождения арктической зоны РС (Я), которые находятся в удаленных, труднодоступных, энерго- и транспортноизолированных районах, предлагается дифференцировать по их социально-экономической значимости для региона. Целью освоения таких объектов является повышение энергобезопасности территорий и поддержка их развития, а не коммерческая выгода.

Применение предлагаемых наборов критериев и требований позволит: при освоении угольных месторождений организовать устойчивую работу малых добывающих предприятий; снизить количественные и качественные потери угля в недрах и угольной продукции в цепочках её поставок; повысить эффективность оценки проектов освоения месторождений, имеющих социально-экономическую значимость (например, общераспространенных полезных ископаемых); обеспечить точность и надежность выбора рационального варианта создания малых добывающих предприятий в удаленных и труднодоступных районах России. Результаты могут быть использованы в дальнейших исследованиях, при разработке и корректировке планов развития арктических муниципальных образований региона, подготовке бизнес-планов реконструкции или создании малых добывающих предприятий.

Список литературы

1. Ringkjøb H.-K., Haugan P.M., Nybø A. Transitioning remote Arctic settlements to renewable energy systems – A modelling study of Longyearbyen, Svalbard. Applied Energy. 2020;258:114079. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.114079

2. Ткач С.М., Гаврилов В.Л., Батугина Н.С., Хоютанов Е.А., Федоров В.И. Геотехнологические требования к созданию малых угольных разрезов в заполярной зоне Якутии. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2015;(S30):152–162. Tkach S.M., Gavrilov V.L., Batugina N.S., Khoutanov E.A., Fedorov V.I. Geotechnical requirements for the creation of small-scale open-pits coal mines in polar zone of Yakutia. Mining Informational and Analytical Bulletin. 2015;(S30):152–162. (In Russ.)

3. Salonen H. All habits die hard: Exploring the path dependence and lock-ins of outdated energy systems in the Russian Arctic. Energy Research & Social Science. 2021;78:102149. https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102149

4. Povoroznyuk O., Vincent W.F., Schweitzer P., Laptander R., Bennett M., Calmels F. et al. Arctic roads and railways: social and environmental consequences of transport infrastructure in the circumpolar North. Arctic Science. 2023;9(2):297–330. https://doi.org/10.1139/as-2021-0033

5. Иванова М.В. Потенциал и возможности освоения угольных запасов арктической части Красноярского края. Север и рынок: формирование экономического порядка. 2024;(2):58–70. https://doi.org/10.37614/2220-802X.2.2024.84.005 Ivanova M.V. Developing coal reserves in the Arctic part of the Krasnoyarsk region: Potential and opportunities. The North and the Market: Forming the Economic Order. 2024;(2):58–70. (In Russ.) https://doi.org/10.37614/2220-802X.2.2024.84.005

6. Разовский Ю.В., Горенкова Е.Ю., Киселева С.П., Косякова И.В., Маколова Л.В. Угольный арктический доход: классификация и методология оценки. Уголь. 2018;(7):42–44. https://doi.org/10.18796/0041-5790-2018-7-42-44 Razovskiy Yu.V., Gorenkova E.Yu., Kiseleva S.P., Kosyakova I.V., Makolova L.V. Coal Arctic revenue: Classification and assessment methodology. Ugol’. 2018;(7):42–44. (In Russ.) https://doi.org/10.18796/0041-5790-2018-7-42-44

7. Петрунин А.М., Семенов А.С., Молодых С.С. Анализ перспектив разработки угольных месторождений в арктической зоне Чукотской автономной области. Московский экономический журнал. 2020;(8):74–85. Petrunin A.M., Semenov A.S., Molodykh S.S. Analysis of prospects for development of coal deposits in the Arctic zone of the Chukotsky autonomous okrug. Moscow Economic Journal. 2020;(8):74–85. (In Russ.)

8. Чурашев В.Н., Маркова В.М. Угольные проекты в арктической зоне России: эффективность и ориентированность. Интерэкспо ГЕО-Сибирь. 2021;3(1):107–118. https://doi.org/10.33764/2618-981X-2021-3-1-107-118 Churashev V.N., Markova V.M. Coal projects in the arctic Russian zone: efficiency and orientation. Interexpo GEO-Siberia. 2021;3(1):107–118. (In Russ.) https://doi.org/10.33764/2618-981X-2021-3-1-107-118

9. Пронина Н.В., Макарова Е.Ю., Богомолов А.Х., Митронов Д.В., Кузеванова Е.В. Геология и угленосность Российской Арктики в связи с перспективами развития региона. Георесурсы. 2019;21(2):42–52. Режим доступа: https://old.geors.ru/media/pdf/4_Pronina1.pdf (дата обращения: 02.12.2024). Pronina N.V., Makarova E.Yu., Bogomolov A.Kh., Mitronov D.V., Kuzevanova E.V. Geology and coal bearing capacity of the Russian Arctic in connection with prospects of development of the region. Georesursy. 2019;21(2):42–52. (In Russ.) Available at: https://old.geors.ru/media/pdf/4_Pronina1.pdf (accessed: 02.12.2024).

10. Гаврилов В.Л., Немова Н.А., Медведева К.Е. О структуре запасов и добычи угля в Сибири и на Дальнем Востоке России. Интерэкспо ГЕО-Сибирь. 2023;2(1):69–77. https://doi.org/10.33764/2618-981X-2023-2-1-69-77 Gavrilov V.L., Nemova N.A., Medvedeva K.E. On the structure of reserves and production of coal in Siberia and the Far East of Russia. Interexpo GEO-Siberia. 2023;2(1):69–77. (In Russ.) https://doi.org/10.33764/2618-981X-2023-2-1-69-77

11. Hughes N., le Roux M., Campbell Q.P., Nakhaei F. A review of the dry methods available for coal beneficiation. Minerals Engineering. 2024;216:108847. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2024.108847