Транспортные проблемы освоения минерально-сырьевой базы Арктической зоны России

И.Ю. Рассказов, И.Н. Пугачев, В.Г. Крюков

И.Ю. Рассказов, И.Н. Пугачев, В.Г. Крюков

Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Хабаровск, Российская Федерация

Russian Mining Industry №1S / 2025 p. 05-13

Резюме: Развитие минерально-сырьевой базы в регионах Дальнего Востока и Арктики находится под влиянием существующего состояния транспортной инфраструктуры. Транспортная отрасль является наиболее сложным, трудоемким и затратным звеном процесса разработки месторождений полезных ископаемых, доля которой в себестоимости добычи составляет 60–75%. На территории Дальнего Востока и Арктической зоны РФ можно выделить сотни значимых действующих, строящихся и планируемых проектов, которые определяют расположение точек генерации грузовой базы, вывоз сырья или продуктов обогащения, который осуществляется практически всеми видами транспорта. Необходима взаимоувязка проектов строительства транспортной инфраструктуры с возможностями природопользования и в первую очередь недропользования, поскольку горная промышленность для субъектов Дальнего Востока России и Арктики является одним из основных направлений в экономике. Минерально-сырьевой потенциал нашей страны способен обеспечить все необходимые задачи национальной экономики и национальной безопасности исходя из стратегических целей при любых сценариях развития мировой ситуации. В качестве объединяющего центра может рассматриваться Хабаровский край с умеренно развитой инфраструктурой, но с очень высоким потенциалом её формирования. В Хабаровском крае в последние годы начинает формироваться транспортно-энергетический каркас, который может служить реальной основой реализации других проектов.

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, геологическая отрасль, минерально-сырьевая база, горные работы, минеральное сырье, транспортировка минерального сырья

Для цитирования: Рассказов И.Ю., Пугачев И.Н., Крюков В.Г. Транспортные проблемы освоения минерально-сырьевой базы Арктической зоны России. Горная промышленность. 2025;(1S):05–13. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2025-1S-05-13

Информация о статье

Поступила в редакцию: 03.01.2025

Поступила после рецензирования: 20.01.2025

Принята к публикации: 21.01.2025

Информация об авторах

Рассказов Игорь Юрьевич – член-корреспондент РАН, доктор технических наук, директор, Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ХФИЦ ДВО РАН), г. Хабаровск, Российская Федерация; https://orcid.org/0000-0002-2215-6642; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Пугачев Игорь Николаевич – доктор технических наук, главный научный сотрудник лаборатории геотехнологии и горной теплофизики, Институт горного дела, Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ХФИЦ ДВО РАН), г. Хабаровск, Российская Федерация; https://orcid.org/0000-0003-0345-4350; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Крюков Виктор Глебович – кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории рационального освоения недр, Институт горного дела, Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ХФИЦ ДВО РАН), г. Хабаровск, Российская Федерация; https://orcid.org/0000-0001-8355-4081; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Введение

На Дальнем Востоке и в Арктической зоне России транспорт и энергетика рассматриваются в качестве основных элементов социально-экономического развития территорий, являясь основой стратегии создания и эксплуатации минерально-сырьевой базы данных макрорегионов. К числу заявленных крупных инфраструктурных проектов относятся: железные дороги Эльга – мыс Манорский и Якутск – Магадан, широтная автодорога Амга – Усть-Мая – Аян, меридиональная автомобильная трасса Комсомольск-на-Амуре – Охотск – Магадан и др. Они затрагивают интересы Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, Амурской и Магаданской областей. Обсуждается также строительство автодорог Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын, Селихино – Николаевск-на-Амуре, по левобережью Амура от Комсомольска-на-Амуре до пос. Октябрьский. Принципиально важным является строительство перерабатывающих производств. К их числу относятся гидрометаллургические комплексы по переработке упорных руд золота Покровского на одноименном месторождении, Амурского в г. Амурске, проектирование и строительство Тихоокеанского в Советской Гавани. Также намечены планы по строительству металлургических комплексов по переработке оловянных, медных и железных концентратов в Хабаровском крае.

В правительстве Хабаровского края рассматриваются вопросы строительства крупных энергетических объектов: Тугурской ПЭС с заводом по производству водорода, Ниманской ГЭС, Эворонской АЭС, Чегдомынской ГРЭС с кольцевыми ЛЭП для решения проблем энергетики.

В силу этого существует реальная необходимость формирования новых подходов к развитию региона. В качестве объединяющего центра может рассматриваться Хабаровский край с умеренно развитой инфраструктурой, но с очень высоким потенциалом её формирования.

Сегодня необходима координация проектов строительства дорог с возможностями природопользования и в первую очередь недропользования. Это обусловлено тем, что горная промышленность для субъектов Дальнего Востока и Арктической зоны России является одним из основных направлений в экономике, а транспортно-энергетический каркас может служить реальной основой реализации новых проектов.

Цель данного исследования заключается во взаимоувязке проектов строительства транспортной инфраструктуры с возможностями недропользования для выбора оптимальной системы освоения объектов и создания горнометаллургического комплекса.

Результаты и их обсуждение

Анализ автодорожной сети Дальнего Востока характеризует ее низкую плотность и отставание от общероссийского уровня [1]. Только 67% автодорог имеют твердое покрытие, также следует отметить, что на конец 2021 г. всего 63% сельских населенных пунктов имеют связь с общей системой дорог. При этом инвестиции в транспортную отрасль занимают треть в отраслевой структуре региона, в результате данная отрасль в структуре инвестиций 2021 г. в ДФО занимает 1-е место.

Складывается положительная динамика развития транспортно-логистической инфраструктуры «восточного» направления, в особенности относительно мощностей железнодорожного и морского транспорта. В 2023 г. на Дальнем Востоке перевезено 8% от общероссийского объема перевозок, осуществленных грузовым транспортом организаций экономики на коммерческой основе или для собственных производственных целей, – 99,4 млн т.

В связи с развитием Дальнего Востока, растет потребление электроэнергии, если в 2019 г. количество потребленной энергии составляло 8,8 млрд кВт/ч, то уже к 2023 г. ее расход составил 9,8 млрд кВт/ч. В ближайшие пять лет, к 2028 г., потребность вырастет до 13,4 млрд кВт/ч.

Планируется ввести в работу объекты РЖД с потребностью 373 МВт; Малмыжский ГОК – 250 МВт; Амурский ГМК – 50 МВт; Албазино (золотодобыча) – 48 МВт и 71 МВт для транспортно-перегрузочных комплексов СГЭР. Дефицит производства электроэнергии ТЭС уже к 2027 г. составит 12 МВт, а к 2028 г. дополнительно вырастет и достигнет отметки дефицита в 24 МВт. Необходимо также рассматривать не учтенные в прогнозе потребления на 2023–2028 гг.

и оформляющие сейчас документы на ТП – Чульбатканское ЗРМ (+107 МВт); жилые комплексы на Ореховой сопке (г. Хабаровск) (+39 МВт); Хабаровский НПЗ (+20 МВт) – всего 107 МВт, с учётом коэффициента совмещения более 72 МВт и 288 млн кВт/ч.

Транспортно-энергетический каркас инициирует формирование промышленных предприятий [2–5] и в первую очередь горнодобывающих производств. В последнее десятилетие осваиваются в основном месторождения высоколиквидных металлов, угля, углеводородного сырья и строительных материалов. На территории Дальнего Востока и Арктики действует, строится и планируется к освоению несколько сотен проектов добычи полезных ископаемых. Преобладают месторождения мелкие и средние по запасам основного компонента. Эксплуатация месторождений осуществляется преимущественно вахтовым способом. При этом местное население практически не задействовано.

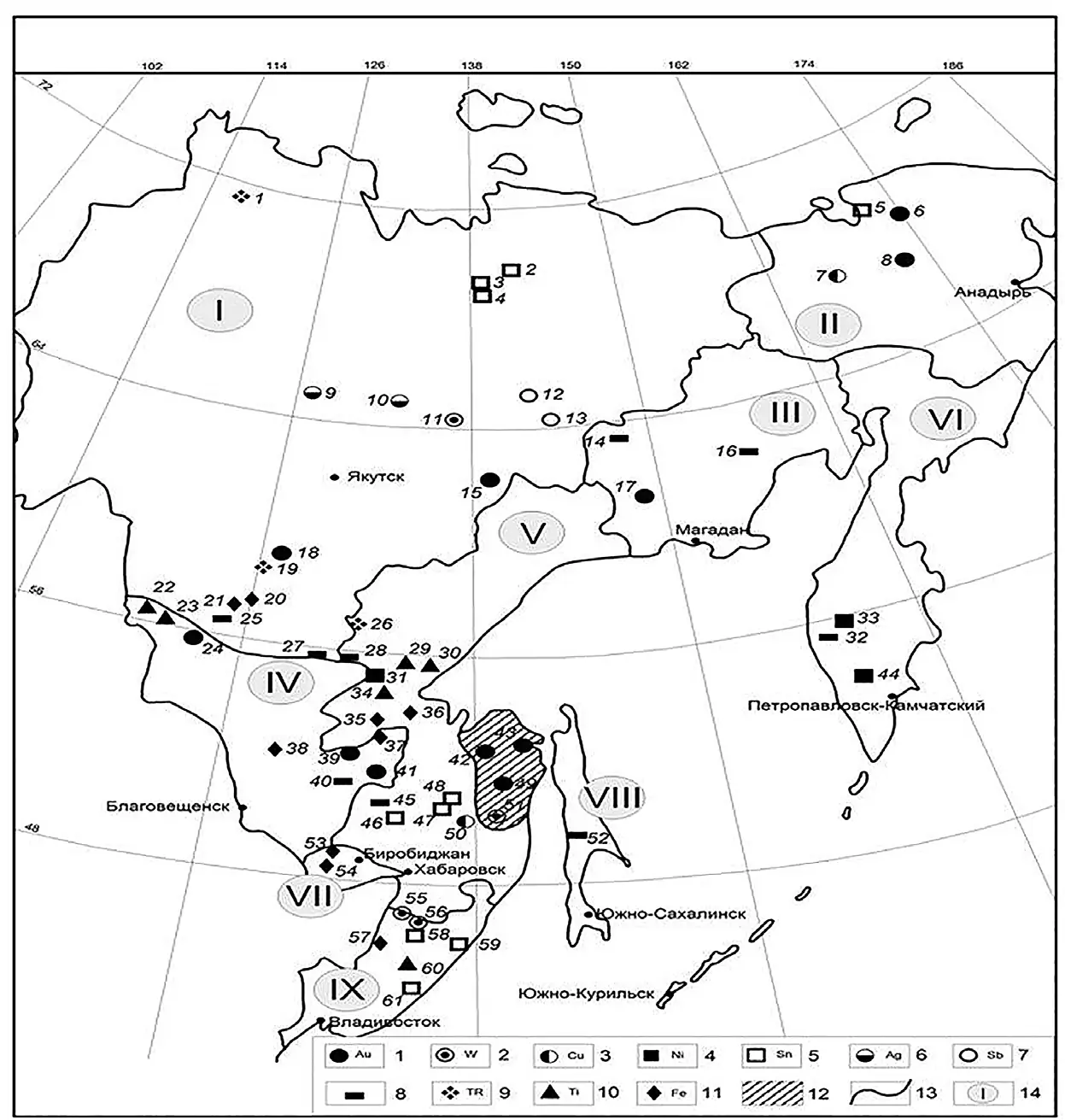

Необходимо отметить, что сырьевой профиль территории определяется уникальными по запасам месторождениями (рис. 1).

Рис. 1 Схема перспективных месторождений Дальнего Востока России: 1–11 – месторождения полезных ископаемых: 1 – золота; 2 – вольфрама; 3 – меди; 4 – никеля; 5 – олова; 6 – серебра; 7 – сурьмы; 8 – каменного угля; 9 – редких земель и редких металлов; 10 – титана; 11 – железа; 12 – Нижнеамурский ареал золотоносности; 13 – границы субъектов Российской Федерации; 14 – субъекты Российской Федерации: I – республика Саха (Якутия); II – Чукотский автономный округ; III – Магаданская область; IV – Амурская область; V – Хабаровский край; VI – Камчатский край; VII – Еврейская автономная область; VIII – Сахалинская область; IX – Приморский край. Месторождения: 1 – Томтор; 2 – Одинокое; 3 – Депутатское; 4 – Тирехтях; 5 – Пыркакайское; 6 – Майское; 7 – Песчанка; 8 – Купол; 9 – Мангазейское; 10 – Прогноз; 11 – Агылкинское; 12 – Сегтачан; 13 – Сарылахское; 14 – Аркагалинское; 15 – Нежданинское; 6 – Кэнское; 17 – Наталкинское; 18 – Эльконская группа; 19 – Селигдарское; 20 – Таежное; 21 – Дёсовское; 22 – Куранахское; 23 – Большой Сейим; 24 – Бамское; 25 – Чульмаканское; 26 – Арбарастах; 27 – Эльгинское; 28 – Худурканское; 29 – Богидэ; 30 – Маймаканское; 31 – Кун-Манье; 32– Крутогоровское; 33 – Шанучское; 34 – Давакитское; 35 – Гербиканское; 36 – Мильканское; 37 – Итматинское; 38 – Гаринское; 39 – Маломырское; 40 – Огоджинское; 41 – Албынское; 42 – Албазинское; 43 – Белая Гора; 44 – Кувалорогская группа; 45 – Ургальское; 46 – Правоурмийское; 47 – Фестивальное; 48 – Соболиное; 49 – Делькенское; 50 – Малмыжское; 51 – Зимовьинская группа; 52 – Лесогорское; 53 – Сутарское; 54 – Кимканское; 55 – Лермонтовское; 56 – Восток-2; 57 – Липовское; 58 – Тигриное; 59 – Зимнее; 60 – Ариадненское; 61 – Верхнее

Рис. 1 Схема перспективных месторождений Дальнего Востока России: 1–11 – месторождения полезных ископаемых: 1 – золота; 2 – вольфрама; 3 – меди; 4 – никеля; 5 – олова; 6 – серебра; 7 – сурьмы; 8 – каменного угля; 9 – редких земель и редких металлов; 10 – титана; 11 – железа; 12 – Нижнеамурский ареал золотоносности; 13 – границы субъектов Российской Федерации; 14 – субъекты Российской Федерации: I – республика Саха (Якутия); II – Чукотский автономный округ; III – Магаданская область; IV – Амурская область; V – Хабаровский край; VI – Камчатский край; VII – Еврейская автономная область; VIII – Сахалинская область; IX – Приморский край. Месторождения: 1 – Томтор; 2 – Одинокое; 3 – Депутатское; 4 – Тирехтях; 5 – Пыркакайское; 6 – Майское; 7 – Песчанка; 8 – Купол; 9 – Мангазейское; 10 – Прогноз; 11 – Агылкинское; 12 – Сегтачан; 13 – Сарылахское; 14 – Аркагалинское; 15 – Нежданинское; 6 – Кэнское; 17 – Наталкинское; 18 – Эльконская группа; 19 – Селигдарское; 20 – Таежное; 21 – Дёсовское; 22 – Куранахское; 23 – Большой Сейим; 24 – Бамское; 25 – Чульмаканское; 26 – Арбарастах; 27 – Эльгинское; 28 – Худурканское; 29 – Богидэ; 30 – Маймаканское; 31 – Кун-Манье; 32– Крутогоровское; 33 – Шанучское; 34 – Давакитское; 35 – Гербиканское; 36 – Мильканское; 37 – Итматинское; 38 – Гаринское; 39 – Маломырское; 40 – Огоджинское; 41 – Албынское; 42 – Албазинское; 43 – Белая Гора; 44 – Кувалорогская группа; 45 – Ургальское; 46 – Правоурмийское; 47 – Фестивальное; 48 – Соболиное; 49 – Делькенское; 50 – Малмыжское; 51 – Зимовьинская группа; 52 – Лесогорское; 53 – Сутарское; 54 – Кимканское; 55 – Лермонтовское; 56 – Восток-2; 57 – Липовское; 58 – Тигриное; 59 – Зимнее; 60 – Ариадненское; 61 – Верхнее

Fig. 1 A schematic chart of prospective deposits in the Russian Far East: 1-11 - Mineral deposits: 1 - gold; 2 - tungsten; 3 - copper; 4 - nickel; 5 - tin; 6 - silver; 7 - antimony; 8 - coal; 9 - rare earths and rare metals; 10 - titanium; 11 - iron; 12 - Lower Amur gold-bearing area; 13 - borders of the subjects of the Russian Federation; 14 - Subjects of the Russian Federation: I - Republic of Sakha (Yakutia); II - Chukotka Autonomous Okrug; III - Magadan Region; IV - Amur Region; V - Khabarovsk Territory; VI - Kamchatka Territory; VII - Jewish Autonomous Region; VIII - Sakhalin Region; IX - Primorsky Territory. Deposits: 1 - Tomtor; 2 - Odinokoye; 3 - Deputatskoye; 4 - Tirekhtyakh; 5 - Pyrkakayskoye; 6 - Mayskoye; 7 - Peschanka; 8 - Kupol; 9 - Mangazeyskoye; 10 - Prognoz; 11 - Agylkinskoye; 12 - Segtachan; 13 - Sarylakhskoye; 14 - Arkagalinskoye; 15 - Nezhdaninskoye; 16 - Kenskoye; 17 - Natalkinskoye; 18 - Elkon group; 19 - Seligdarskoye; 20 - Tayozhnoye; 21 - Dyosovskoye; 22 - Kuranakhskoye; 23 - Bolshoi Seyim; 24 - Bamskoye; 25 - Chulmakanskoye; 26 - Arbarastakh; 27 - Elginskoye; 28 - Khudurkanskoye; 29 - Bogide; 30 - Maimakanskoye; 31 - Kun-Manie; 32 - Krutogorovskoye; 33 - Shanuchskoye; 34 - Davakitskoye; 35 - Gerbikanskoye; 36 - Milkanskoye; 37 - Itmatinskoye; 38 - Garinskoye; 39 - Malomyrskoye; 40 - Ogodzhinskoye; 41 - Albynskoye; 42 - Albazinskoye; 43 - Belaya Gora; 44 - Kuvalorog group; 45 - Urgalskoye; 46 - Pravourminskoye; 47 - Festivalnoye; 48 - Sobolinoye; 49 - Delkenskoye; 50 - Malmyzhskoye; 51 - Zimovyinskaya group; 52 - Lesogorskoe; 53 - Sutarskoe; 54 - Kimkanskoye; 55 - Lermontovskoye; 56 - Vostok-2; 57 - Lipovskoye; 58 - Tigrinoye; 59 - Zimneye; 60 - Ariadnenskoe; 61 - Verkhneye

Их освоение существенно влияет не только на финансовые потоки региона, но и на использование в горнодобывающем процессе его жителей. Такие объекты играют определяющую роль при формировании инфраструктуры соответствующей территории. Инфраструктура активно развивается либо в связи с разработкой объектов, инвестиции в которые превышают 100 млрд руб., либо годовая продукция которых по стоимости превышает 50 млрд руб.

К первой группе относятся цветные и черные металлы, уголь, ко второй – драгоценные, редкие и редкоземельные металлы. В числе объектов федерального уровня наиболее значимые, с уникальными запасами основного металла составляют четыре категории:

1) месторождения, достаточно длительное время выпускающие продукцию в соответствии с проектной производительностью;

2) месторождения, эксплуатация которых началась в последние годы и выход на проектную мощность ещё не завершен;

3) месторождения с подготовленными проектами освоения;

4) месторождения, на которых необходимы доразведка, разработка проектной документации, подготовительные мероприятия.

Первую категорию представляют в основном золоторудные месторождения Купол и Майское (Чукотский АО), Наталкинское и Павлик (Магаданская область), Аметистовое (Камчатский край), Куранахское (Республика Саха – Якутия), Пионерное (Амурская область), Многовершинное и Албазино (Хабаровский край). Другие твердые полезные ископаемые представлены углем – Чульмаканское (Республика Саха – Якутия), Ургальское (Хабаровский край), ураном – Стрельцовское (Забайкальский край), танталом –Орловское (Забайкальский край), алмазами (Республика Саха – Якутия), серебром – Дукатское (Магаданская область). Инфраструктура этих территорий более или менее сформирована. В условиях дальнейшего развития территорий ГОКи, отрабатывающие перечисленные месторождения, могут играть роль промышленных центров, которые в связке с объектами 2–4-й категорий явятся основой транспортно-энергетического каркаса.

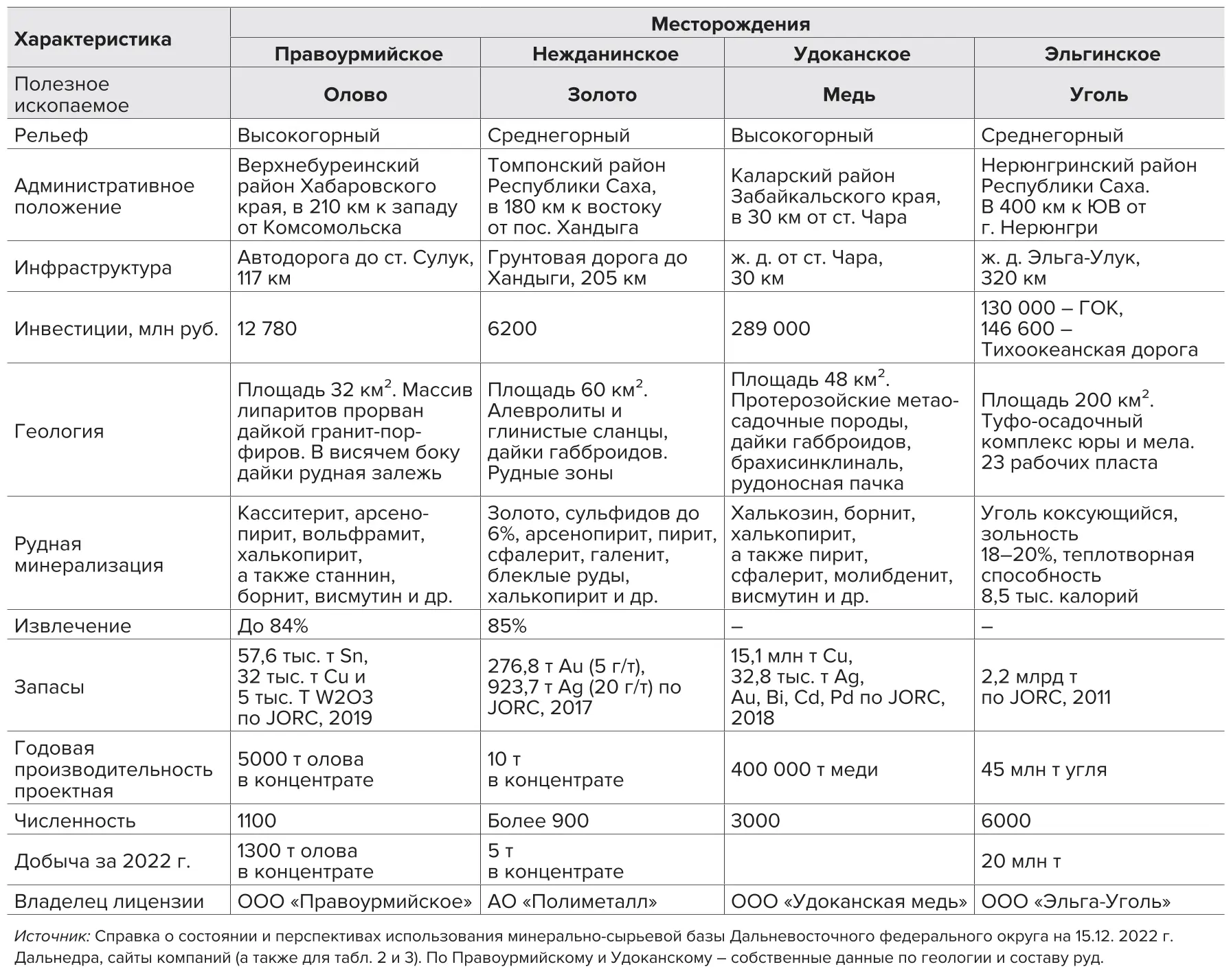

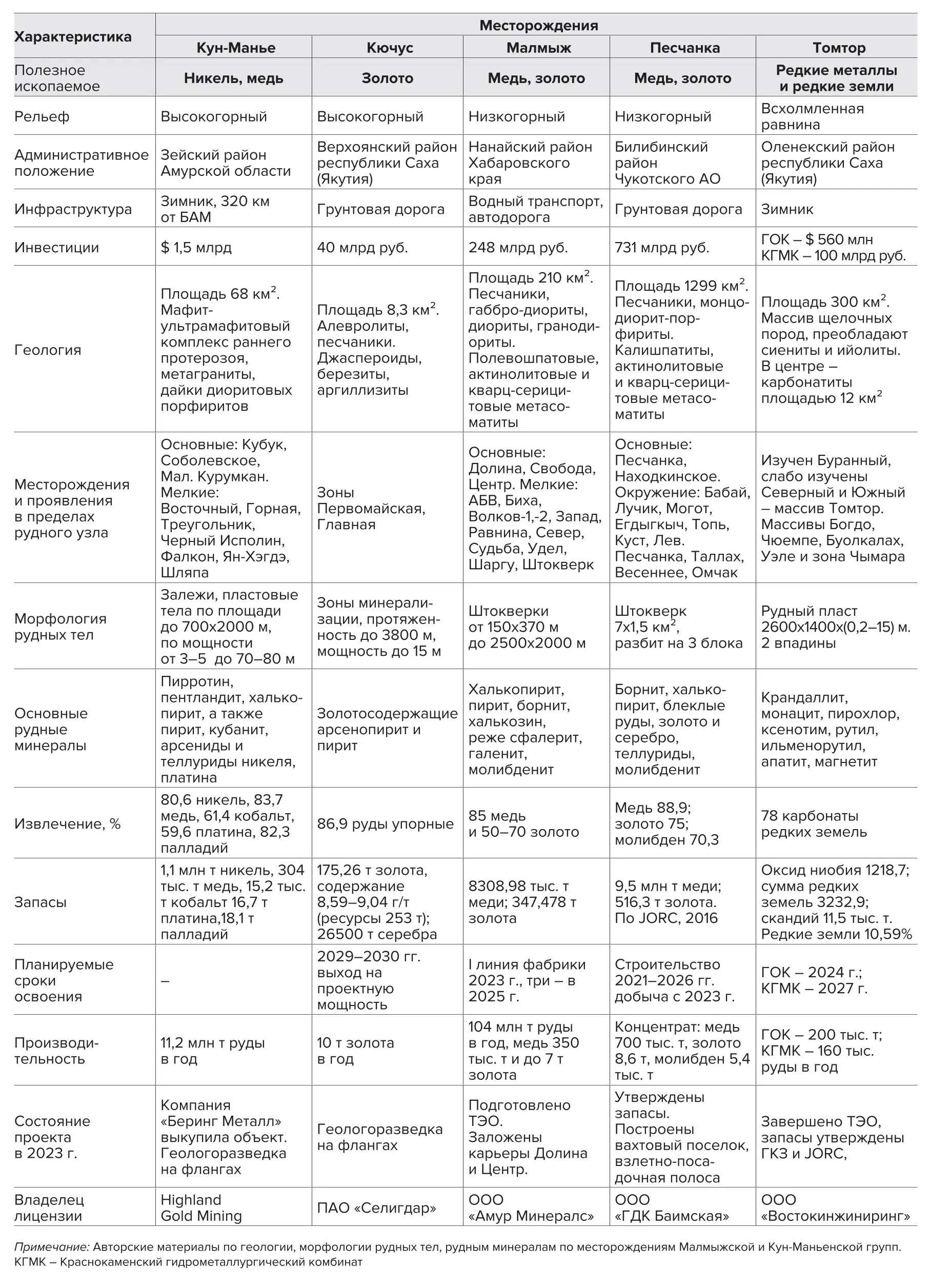

Таблица 1 Характеристика объектов второй категории

Table 1 Description of the second category of deposits

Ко второй категории относятся месторождения Правоурмийское (олово), Нежданинское (золото), Удоканское (медь), Эльгинское (коксующийся уголь). По запасам они относятся к категории уникальных месторождений (табл. 1). Состояние работ на всех месторождениях – это первая очередь освоения. Их эксплуатация началась в основном в период 2020–2023 гг. Общие особенности таких объектов заключаются в достаточно высоком уровне применяемых технологий строительства, добычи руд, их обогащения. Срок окупаемости проектов исчисляется 2–4 годами.

Отмеченные месторождения относятся к разряду объектов со сложными природно-географическими условиями (расчлененность рельефа, низкие температуры, многолетнемерзлые породы, как правило, значительная удаленность от транспортных артерий). Вероятно, этим объясняется то, что ни одно из них ещё не вышло на проектную мощность.

Месторождения этой группы привлекали к себе внимание ещё в советское время. Осваивалось Нежданинское месторождение. На нем с 1975 по 2005 г. добыто около 15,4 т золота (2006–2020 гг. – это в основном организационные работы). На Правоурмийском месторождении старательской артелью осуществлялась опытно-промышленная отработка в контурах рудного тела №1 в период с 1990 по 2001 г. Однако превалирование упорных руд и отсутствие инфраструктуры (Нежданинское), удаленность от транспортных артерий (Эльгинское, Правоурмийское), значительные глубины залегания рудных залежей (Удоканское) предопределили их полномасштабную разработку в отдаленной перспективе. Возможности наращивания запасов на месторождениях второй категории достаточно велики. Авторами приводятся в табл. 1 запасы, установленные согласно нормам международной комиссии по запасам.

При этом необходимо подчеркнуть более жесткие требования международной системы определения запасов. Так, по Удоканскому месторождению ГКЗ России утвердило запасы в количестве 20,1 млн т меди, по Правоурмийскому – 147 271 т олова, по Нежданинскому – 587,48 т золота.

Соответственно предприятия располагают более высоким потенциалом за счет наращивания запасов при эксплуатационной разведке.

Третья категория включает группу Кун-Манье (никель, медь), Кючус (золото), группу Малмыжских месторождений (медь, золото), Песчанку (медь, золото), Томтор (редкие металлы и редкие земли). Эти объекты также были выявлены в советский период. Длительное время они оставались в ранге рудопроявлений, так как не представляли интереса в силу умеренных содержаний полезных компонентов (Кун-Манье, Кючус, Малмыж, Песчанка) или очень значительной изолированности (Томтор). В последнее десятилетие в результате геологоразведочных работ они переведены в разряд уникальных по запасам месторождений (табл. 2). Высокая комплексность руд обусловливает необходимость разработки специализированных технологических схем обогащения для каждого из них. Руды Томтора представляют природный концентрат, не требующий капитальных затрат на обогащение. Весьма значительные запасы металлов определяют рентабельность отработки месторождений в современных экономических условиях.

Таблица 2 Характеристика объектов третьей категории

Table 2 Description of the third category of deposits

Срок окупаемости инвестиций составляет 3–6 лет. Общей особенностью объектов третьей категории является то, что каждый из них представляет лидера в окружении рудопроявлений и мелких месторождений соответствующего металла или других полезных ископаемых.

Так, Кун-Манье представлено тремя основными месторождениями: Кубук, Соболевское, Мал. Курумкан, и десятью мелкими месторождениями и рудоносными зонами. Группа Малмыжских объектов включает три основных месторождения: Долина, Свобода, Центр, а также одиннадцать мелких месторождений и проявлений. В пределах Баимского рудного узла, помимо Песчанки, в той или иной степени изучены ещё 13 объектов. По существу, это рудные узлы, площадь которых варьирует в пределах 100–600 км².

Месторождения этой категории в отмеченном качестве были сформированы в условиях рыночной экономики, в последнее десятилетие. Их предназначение, в первую очередь по редким землям и редким металлам, заключается в решении вопросов перехода страны к шестому технологическому укладу, при котором отношение объема потребляемых элементов на душу населения характери зует развитие общества в целом. В силу сложившейся ситуации государство вынуждено предоставлять существенные льготы для компаний, планирующих эксплуатацию этих месторождений. Отмеченное явилось благоприятным фактором для крупных компаний, располагающих финансовыми и производственными мощностями. К четвертой категории принадлежат Пыркакайские штокверки (олово, вольфрам), Селигдарское (апатит, редкие земли), группа Эльконских месторождений (уран, золото).

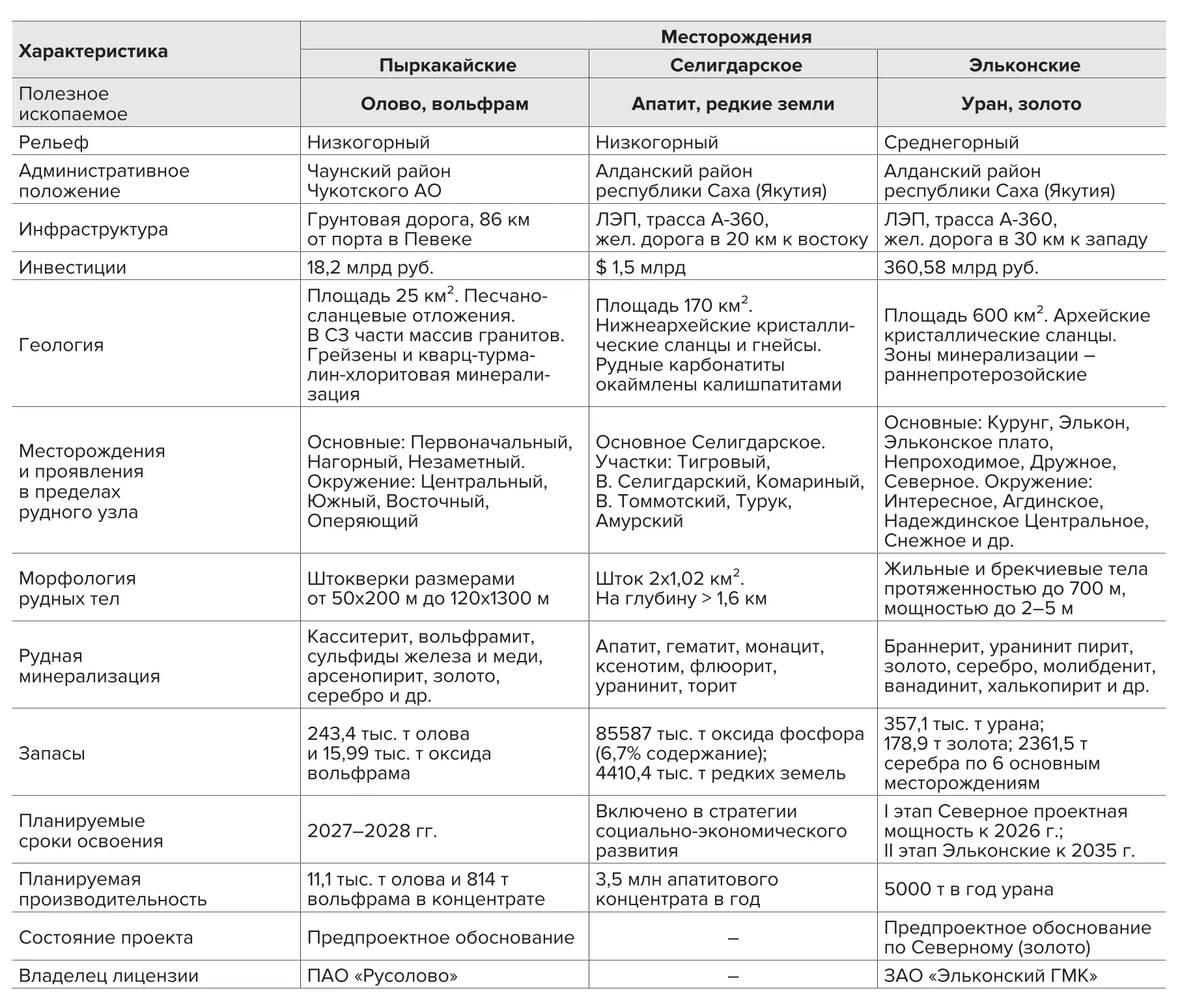

Таблица 3 Характеристика объектов четвертой категории

Table 3 Description of the fourth category of deposits

В качестве уникальных по запасам полезных компонентов (табл. 3) эти объекты были известны ещё в Советском Союзе. Их разработка планировалась в отдаленной перспективе. Это обстоятельство обусловливалось удаленностью (Пыркакайские штокверки), умеренными содержаниями основного компонента и удаленностью (Селигдарское), сложными технологиями обогащения браннеритовых руд Эльконских месторождений. Общей особенностью месторождений этой категории является достаточно большой срок окупаемости проектов, 4–7 лет, высокая комплексность руд, необходимость доразведки отдельных частей месторождений. Как правило, эти гиганты представлены несколькими участками (Пыркакайские штокверки и Селигдарское) или самостоятельными месторождениями (Эльконская группа). Объекты четвертой категории являются государственным резервом стратегического минерального сырья. Тем не менее в настоящее время планируется ввод их в эксплуатацию в разные сроки. Особенно благоприятна ситуация для Пыркакайских штокверков в связи с формированием транспортной и энергетической инфраструктуры при освоении медно-порфирового месторождения Песчанка. На формирование транспортно-энергетического каркаса Дальневосточного региона определенное влияние может оказать освоение ряда других месторождений (см. рис. 1).

Они относятся в основном к категории крупных по запасам объектов. В их числе: оловорудные (Одинокое, Депутатское, Тирехтях – россыпь, Фестивальное, Соболиное, Тигриное, Зимнее, Верхнее), золоторудные (Бамское, Маломырское, Албынское, Албазинское, Белая Гора), вольфрамовые (Агылкинское, Зимовье, Лермонтовское, Восток-2), никелевые (Шануч, Кувалорогская группа), серебряные (Мангазейское, Прогноз, Дукат), сурьмяные (Сегтачан, Сарылахское), редких земель (Арбарастах), титана (Куранахское, Бол. Сейим, Богидэ, Маймаканское, Давакит, Ариадненское), железорудные (Таежное, Дёсовское, Гербиканское, Мильканское, Гаринское, Сутарское, Кимканское, Липовское), каменного угля (Аркагалинское, Кэнское, Чульмаканское, Худурканское, Огоджинское, Ургальское, Лесогорское).

Высокая насыщенность месторождениями южной части Дальнего Востока объясняется большей степенью геологической изученности этой территории. Потенциал северной половины Дальнего Востока (от 56-й параллели к северу) очень высок по драгоценным, цветным, редким и редкоземельным металлам. Территориально – это Якутия, Чукотский АО, Магаданская область, северные части Камчатского и Хабаровского краев. В пределах каждого из отмеченных субъектов количество выявленных мелких месторождений, рудопроявлений исчисляется первыми тысячами. Например, по Приохотью Хабаровского края (Охотский район и часть Аяно-Майского) из 1300 проявлений и мелких месторождений в результате анализа специалистами ИГД ДВО РАН выделено 63 в качестве перспективных объектов. Из них почти треть золоторудных проявлений вовлечена в последние годы в изучение. Каркас этой территории может быть сформирован при строительстве дорог Комсомольск-на-Амуре – Охотск – Магадан и широтной автодороги Амга – Усть-Мая – Аян, модернизацией Охотской ТЭЦ и привлечением ПАЭС. В стратегическом плане следует подчеркнуть этапность формирования транспортно-энергетического каркаса.

Первый этап необходимо нацелить на формирование каркаса с учетом местоположения уникальных по запасам месторождений выделенных 4 категорий. Строительство транспортных артерий меридиональной и широтной ориентировки решает и геополитические задачи государства.

Это приоритеты Дальневосточного федерального округа и Российской Федерации в целом. На втором этапе должно планироваться и реализовываться обустройство каждого дальневосточного субъекта. Проблемы этого уровня ложатся на плечи соответствующих дальневосточных субъектов и на округ в целом. Определенные заделы отмечаются для республики Саха (Якутия), Еврейской автономной и Амурской областей, Приморского и Хабаровского краев. Значительную роль играют железные дороги (БАМ, ДВЖД, Тында – Томмот, Известковая – Ургал, Хабаровск – Комсомольск), федеральные автодороги, судоходные реки и прибрежный морской транспорт.

Первоочередная задача субъектного уровня заключается в обустройстве северных и дооснащении южных территорий округа. В формировании каркаса соответствующее значение придается как уникальным, так и крупным по запасам месторождениям высоколиквидных и ликвидных полезных ископаемых. При этом особого внимания требуют площади, насыщенные месторождениями. В результате территориального планирования субъектов обособляются территориально-промышленные группировки (узлы, комплексы [6–8]) определенной металлогенической специализации, возможные кластеры. Третий этап связан с формированием внутрикластерного каркаса. В транспортном отношении следует опираться как на трассы федерального уровня, так и на местные проселочные (лесовозные прежде всего) дороги и местные источники электроэнергии. Проблемы этого уровня распределяются между добывающими предприятиями и правительствами дальневосточных субъектов. Природопользование включает недро-, земле-, водо-, лесопользование, рыболовный промысел и традиционное природопользование. При освоении недр существенное значение приобретают месторождения со средними и мелкими запасами как рудного, так и углеводородного сырья, строительные материалы, буроугольные и торфяные объекты, минеральные и пресные воды.

Для реализации стратегических задач необходимо совершенствование правовой основы природопользования. Государственное регулирование объектов, обеспечивающих функционирование кластеров, целесообразно передать на субъектный уровень. Назрела необходимость передать в ведение субъектов Российской Федерации распоряжение природной рентой, которую государство отдало на откуп природопользователям. Становится актуальной доработка и принятие Горного Кодекса Российской Федерации. Стратегия развития Дальнего Востока может быть успешной при условии более глубокой переработки руд и концентратов с получением продуктов второго и следующих переделов на металлургических предприятиях.

Это связано с тем, что в последние годы предприятия стали выпускать монопродукцию, несмотря на высокую комплексность всех месторождений региона. Помимо основного компонента, руды содержат 2–5 попутных металлов и 7–12 примесных элементов, по стоимости нередко превышающих цену реализуемой продукции [9; 10].

Продажа одного металла в концентрате приводит к существенным потерям для экономики государства. Выделение и использование редких и редкоземельных элементов позволит государству решить проблемы с импортозамещением в соответствующих отраслях. Начальные этапы формирования металлургического производства реально связывать с малоформатным производством металлов на базе использования высокоэнергетических источников. В металлургической отрасли могут функционировать малые предприятия, производящие композиционные, сварочные и наплавочные материалы из концентратов различных руд, а также ферросплавы, электроискровое легирование. Малоформатные предприятия, приближенные к местам добычи полезных ископаемых, пригодны для отработки мелких месторождений. Эти направления обеспечивают передовой фронт инновационных процессов и достаточно высокую их рентабельность.

Так, например, электроды, полученные из концентратов шеелитовых руд месторождений Приморского края, превосходят мировые стандарты по изнашиванию в 1,5 раза, по жаростойкости в 1,2–1,5 раза. Следует подчеркнуть, что объемы минерального сырья для отмеченных направлений промышленности определяются первыми тоннами, реже – первыми тысячами тонн [11].

Безусловно, государство должно поддерживать развитие крупных металлургических производств по выпуску железа и различных марок сталей, никеля, меди, редких металлов и редких земель. Всё необходимое сырье имеется в регионе. Так, строительство Тихоокеанской железной дороги Эльга – Манорский инициирует строительство коксохимического и металлургического комбинатов на основе переработки коксующихся углей Эльги и железных руд месторождений Мильканского, Итматинского и других. От государства зависит переработка медных концентратов Малмыжских месторождений, никелевых – Кун-Маньенской группы. Продукция металлургических предприятий будет востребована не только на рынках стран АТР, но и при формировании транспортно-энергетического каркаса региона.

Таким образом, Хабаровский Федеральный исследовательский центр, Институт горного дела ДВО РАН продолжают развивать новое направление в тематических исследованиях. Оно связано с наполнением перспективными проектами существующих и создаваемых инфраструктурных зон. К их числу в первую очередь относятся проекты по освоению месторождений полезных ископаемых. Минерально-сырьевой потенциал Дальнего Востока и Арктики значителен. Горнодобывающая промышленность для большинства дальневосточных субъектов России является базовой отраслью экономики. С ней связаны и взаимозависимы металлургия, машиностроение, строительство, энергетика, транспорт, другие отрасли промышленности.

Горный комплекс может рассматриваться в качестве инициатора в новой индустриализации региона. Стратегия развития Дальнего Востока базируется на формировании транспортно-энергетического каркаса. Регион характеризуется географическими преимуществами и перспективой реализации экспортно-импортных и транзитных перевозок грузов по внутренним и международным транспортным коридорам [12–20]. Особая значимость каркаса заключается не только в обеспечении грузопотоков в транспортно-логистических цепочках, но и в наполнении инфраструктурных зон в первую очередь проектами по недропользованию. Устойчивость экономики в последующих этапах развития региона связывается с её индустриализацией.

При формировании каркаса учитывается иерархия объектов. На федеральном уровне предусматривается его наполнение как действующими предприятиями, отрабатывающими уникальные по запасам месторождения, так и 15 новыми такого же ранга объектами золота, меди, олова, урана, апатитов. Этот уровень отражает этап I создания каркаса. На субъектном уровне (внутриокружном) в освоение вовлекаются крупные месторождения общим количеством около 60 объектов высоколиквидных и ликвидных металлов, а также угля. Осуществляется процесс наращивания каркаса внутренними элементами – его этап II. Субъекты характеризуются наличием пространственносгруппированных месторождений, различных по запасам и по специализации (узлы, комплексы, кластеры). Их освоение подчеркивает этап III наполнения каркаса. На всех трёх этапах реализуется процесс индустриализации экономики региона, включающий как малоформатное производство, так и классические металлургические гиганты.

Заключение

Эффективность исследований базируется на комплексном горно-геолого-экономическом изучении существующего ресурсного, трудового и финансового потенциала применительно к условиям формирования транспортно-энергетического каркаса. При этом необходимо подчеркнуть авторскую разбраковку большого числа выявленных геологами рудопроявлений с выделением перспективных объектов. Методика апробирована на рудных объектах Камчатского, Хабаровского краев, Амурской области.

Так, в пределах Нижнего Приамурья Хабаровского края из 673 объектов выделено 43 перспективных, на 19 проведены геологоразведочные работы, по 15 подтвержден авторский прогноз.

Список литературы

1. Зражевский С.А., Балалаев А.С., Савченко В.И. Транспортный комплекс Хабаровского края: современное состояние, проблемы, перспективы. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС; 2008. 202 с.

2. Крюков В.Г., Коневцов Л.А. Новый подход к проблеме переработки минерального сырья Дальнего Востока России. Труды Кольского научного центра РАН. 2018;9(2-1):150–154. https://doi.org/10.25702/KSC.2307-5252.2018.9.1.150-154 Kryukov V.G., Konevtsov L.A. the new approach to the problem of processing of mineral raw materials of the Far East of Russia. Trudy Kol’skogo nauchnogo tsentra RAN. 2018;9(2-1):150–154. (In Russ.) https://doi.org/10.25702/KSC.2307-5252.2018.9.1.150-154

3. Пугачев И.Н. Инфраструктурное сопровождение стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года. Транспортное, горное и строительное машиностроение: наука и производство. 2024;(28):72–76. https://doi.org/10.26160/2658-3305-2024-28-72-76 Pugachev I.N. Infrastructural support for the strategy for the development of the mineral resources base of the Russian Federation until 2035. Transport, Mining and Construction Engineering: Science and Production. 2024;(28):72–76. (In Russ.) https://doi.org/10.26160/2658-3305-2024-28-72-76

4. Яковлев В.Л., Корнилков С.В., Рассказов И.Ю., Ткач С.М. О комплексном освоении недр и территорий в сложных природно-климатических условиях. Горный журнал. 2019;(6):84–89. https://doi.org/10.17580/gzh.2019.06.12 Yakovlev V.L., Kornilkov S.V., Rasskazov I.Yu., Tkach S.M. Integrated subsoil use and territorial development in difficult natural environments and adverse climatic conditions. Gornyi Zhurnal. 2019;(6):84–89. (In Russ.) https://doi.org/10.17580/gzh.2019.06.12

5. Рассказов И.Ю., Архипова Ю.А., Крюков В.Г., Волков А.Ф. Горная промышленность Дальнего Востока России: обеспечение баланса интересов государства и недропользования. Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2023;(3):149–158. https://doi.org/10.15372/FTPRPI20230315 Rasskazov I.Yu., Arkhipova Yu.A., Kryukov V.G., Volkov A.F. Mining industry in the Russian Far East: Balancing the interests of subsoil use and the state. Fiziko-Texhnicheskiye Problemy Razrabbotki Poleznykh Iskopaemykh. 2023;(3):149–158. (In Russ.) https://doi.org/10.15372/FTPRPI20230315

6. Литвиненко В.С., Петров Е.И., Василевская Д.В., Яковенко А.В., Наумов И.А., Ратников М.А. Оценка роли государства в управлении минеральными ресурсами. Записки Горного института. 2023;259:95–111. https://doi.org/10.31897/PMI.2022.100 Litvinenko V.S., Petrov E.I., Vasilevskaya D.V., Yakovenko A.V., Naumov I.A., Ratnikov M.A. Assessment of the role of the state in the management of mineral resources. Journal of Mining Institute. 2023;259:95–111. https://doi.org/10.31897/PMI.2022.100

7. Faury O., Cheaitou A., Givry P. Best maritime transportation option for the Arctic crude oil: A profit decision model. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. 2020;136:101865. https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.101865

8. Barjoee S.S., Rodionov V., Vaziri Sereshk A.M. Noise climate assessment in ceramic industries (Iran) using acoustic indices and its control solutions. Advances in Environmental Technology. 2025;11(1):91–115. https://doi.org/10.22104/aet.2024.6922.1899

9. Гендлер С.Г., Братских А.С. Актуальные проблемы возгорания угольных скоплений в породных отвалах. Горная промышленность. 2024;(5S):71–77. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2024-5S-71-77 Gendler S.G., Bratskih A.S. Actual problems of coal accumulations ignition in rock dumps. Russian Mining Industry. 2024;(5S):71– 77. (In Russ.) https://doi.org/10.30686/1609-9192-2024-5S-71-77

10. Мустафаев А.С., Сухомлинов В.С., Бажин В.Ю., Буковецкий Н.А., Суров А.В. Плазменная технология получения сверхчистого корунда. Цветные металлы. 2024;(4):21–29. https://doi.org/10.17580/tsm.2024.04.03 Mustafaev А.S., Sukhomlinov V.S., Bazhin V.Yu., Bukovetskiy N.A., Surov А.V. Plasma technology for producing ultrapure corundum. Tsvetnye Metally. 2024;(4):21–29. (In Russ.) https://doi.org/10.17580/tsm.2024.04.03

11. Ge Y., Dollar D., Yu X. Institutions and participation in global value chains: Evidence from belt and road initiative. China Economic Review. 2020;61:101447. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2020.101447

12. Пашкевич Н.В., Хлопонина В.С., Поздняков Н.А., Аверичева А.А. Анализ проблем воспроизводства минерально-сырьевой базы дефицитных стратегических полезных ископаемых. Записки Горного института. 2024;270:1004–1023. Режим доступа: https://pmi.spmi.ru/pmi/article/view/16430 (дата обращения: 15.11.2024). Pashkevich N.V., Khloponina V.S., Pozdnyakov N.A., Avericheva A.A. Analysing the problems of reproducing the mineral resource base of scarce strategic minerals. Journal of Mining Institute. 2024;270:1004–1023. Available at: https://pmi.spmi.ru/pmi/article/view/16430 (accessed: 15.11.2024).

13. Safiullin R.N., Reznichenko V.V., Gorlatov D.V. Modeling and optimization of processes of transportation of heavy cargoes based on the automation of monitoring systems for the motor vehicles movement. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019;378:012069. https://doi.org/10.1088/1755-1315/378/1/012069

14. Петраков Д.Г., Пеньков Г.М., Золотухин А.Б. Экспериментальное исследование влияния горного давления на проницаемость песчаника. Записки Горного института. 2022;254:244–251. https://doi.org/10.31897/PMI.2022.24 Petrakov D.G., Penkov G.M., Zolotukhin A.B. Experimental study on the effect of rock pressure on sandstone permeability. Journal of Mining Institute. 2022;254:244–251. https://doi.org/10.31897/PMI.2022.24

15. Belikova D.D., Safiullin R.N. The design and evaluation of a telematic automated system of weight control for heavy vehicles. Infrastructures. 2022;7(7):86. https://doi.org/10.3390/infrastructures7070086

16. Safiullin R., Epishkin A., Safiullin R., Haotian T. Method of forming an integrated automated control system for intelligent objects. In: Ceur workshop proceedings: Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference “Information Technologies and Intelligent Decision Making Systems” (ITIDMS-II-2021). Aachen, Germany; 2021, pp. 17–26

17. Литвиненко В.С., Цветков П.С., Двойников М.В., Буслаев Г.В. Барьеры реализации водородных инициатив в контексте устойчивого развития глобальной энергетики. Записки Горного института. 2020;244:428–438. https://doi.org/10.31897/PMI.2020.4.5 Litvinenko V.S., Tsvetkov P.S., Dvoynikov M.V., Buslaev G.V. Barriers to implementation of hydrogen initiatives in the context of global energy sustainable development. Journal of Mining Institute. 2020;244:428–438. https://doi.org/10.31897/PMI.2020.4.5

18. Safiullin R.N., Reznichenko V.V., Safiullin R.R. The software adaptive system for managing the heavy cargo transportation process based on the automated vehicle weight and size control system. Journal of Physics: Conference Series. 2021;1753:012063. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1753/1/012063

19. Safiullin R.N., Safiullin R.R., Sorokin K.V., Kuzmin K.A., Rudko V.A. Integral assessment of influence mechanism of heavy particle generator on hydrocarbon composition of vehicles motor fuel. International Journal of Engineering. 2024;37(8):1700– 1706. https://doi.org/10.5829/ije.2024.37.08b.20

20. Tian H., Safiullin R.N., Safiullin R.R. Integral evaluation of implementation efficiency of automated hardware complex for vehicle traffic control. International Journal of Engineering. 2024;37(8):1534–1546. https://doi.org/10.5829/IJE.2024.37.08B.07